26清水囃子

26. 清水囃子

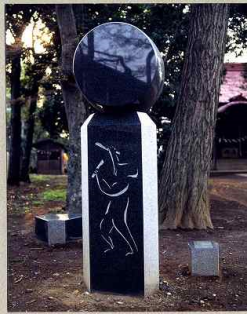

タイトル:清水囃子

場所:東大和市清水神社内

設置日:平成5年1月26日

材質:黒御影石

サイズ:H2000×W700×D700センチメートル

(作品紹介)

清水囃子は幕末に始まったそうです。その当時練習はなかなか大変だったようです。

農家が暇なのは冬ですから、どうしても練習は寒さが身にしみる時期に行われます。練習場所 は清水神社境内にありました公会堂でした。

毎日寒げいこが続いて、清水神社の森に笛や太鼓の音が響きました。

戦後の昭和28年に、しばらく途絶えていたお囃子が始めれれ、現在も清水囃子として引き継がれ祭礼や市の催し等で演じられています。

【清水囃子のけいこ】

幕末に始った清水ばやしは今もつづいていますが、練習がなかなか大変でした。

農家がひまなのは冬ですから、どうしても練習は寒さが身にしみる時期になります。場所は清水神社の境内にある公会堂でした。少し前の大正はじめには、橋場の観音堂で教わったこともありました。太鼓などもしばらくここにあったそうです。

多摩湖底に沈んだ宅部にも鈴木流という、違ったおはやしがありましたが、移転後は現在の高円寺流を共に継承して守ってきました。

練習には、丸太に荒縄をぐるぐる巻きつけて太鼓に見たてて、数人が並んで、テレツク、テレツクと拍子に合せて打つのですが、昔の公会堂は窓ガラスもこわれ、すきまだらけのゆかからは冷たい風が吹き込んで、蒲(がま)を敷いただけでは、いても立ってもいられない感じでした。それでも寒げいこなどと言って、火も満足に入れずにがんばりました。養成中は新しい太鼓をたたかせてくれませんでしたから、始めて打つときははり切ったものです。中途でやめていく人もありましたが、熱心な先輩がたに従って、みるみる上達していきます。毎日寒げいこがつづいて、清水神社の夜の森に笛や太鼓の音がひびきました。練習のあと、用心のため火鉢に水をかけて消すので、灰かぐらが立ちます。あくる日、けいこをつけてもらう若い衆が、ひと足先に行ってこれを掃除することが日課でした。冷たい作業も、黙々と、誰からともなくやりました。

戦後の昭和二十八年に、しばらく途絶えていたおはやしを始めることになりました。この練習のおかげで清水ばやしが今に残ることができたのです。この時始めてミセスの女性が参加しましたが、つづけることができませんでした。

戦後二度目の養成は昭和四十九年頃で、この時は踊りや笛も太鼓と共にパートに分けてやりました。社務所も新しく建て直しが済んでいました。昔と違って環境も良くなり、先生が先に行って準備をして待つという時代になりました。この時、原初雄さんという方が太鼓のための譜を作ったのが画期的なことでした。丸太をたたく方法は、巻いた縄の塵が散ってまわりが汚れるので、古タイヤをたたくことを考えだしました。もっとも古タイヤが必ずしもぐあいが良いとも言えず、丸太に逆もどりをする場面もありました。

一昨年が三回目で、女の子が五人参加して太鼓を習得しました。踊りはおとなが担当し、一番難しいと言われている笛はベテランの二人のほか練習中の若手が控えているのが現状です。あちこちの祭に招かれたりする昔と違って腕前を披露する場も少く、支えてゆく陰の力は大変なものでしょう。それでも時には、施設の慰問や老人の集い、市の催しなどに招かれて賑やかに、なつかしい音をひびかせることもあるそうです。(『東大和のよもやまばなし』p133~134)

27、清水囃子の山車(だし)

清水神社に祭り囃子の山車があります。 この山車を作ることになったいきさつは次のように伝えられています。 はっきりした記録はありませんが、明治のはじめのころ思われます。

この頃日照りの続く年が多く大変困っており、そこで亀の盛留(もりどめ)を乗せた山車を作って雨を呼ぼうということになり、地元の大工に頼んで作ったと言うことでした。(五十嵐清重さんの話)

舞台は作った当時と変わっていませんが、車輪については2輪か4輪かはわかりません。 出来てからは山車を引くたびに雨が降り大変困ったということでした。 やがて戦争が激しくなり山車も引かれなくなり、車輪は腐り使えなくなりました。

戦後になって東大和も町に、町制記念式典と祝賀の巡行をする事になり「清水囃子」も祝賀行列に出演する事になりましたが、山車は車輪が腐り使えません。 そこで、地元の森田憲太郎さんから牛車を寄付してもらい、それに屋台を載せて出演しました。 牛が引くのではなく、人が引くので牛の入るところは小さくしてあるそうです。

もらい受ける時には「木やり」を唄って引いてきたといいます。構造については、狭山の山車とほとんど同じなので狭山の山車の項(№41)で述べますが清水の山車には彫刻は全くありませんでした。 (25.26.27. 2010.05.14記))。

39、清水囃子の伝承

幕末の頃、この地域も江戸の食料や燃料等の供給地として、一定の経済力もできていました。 若者が江戸で流行している祭り囃子を習ってみようと、地元の有力者で江戸に所要で出かける弥五右衛門(のち野口姓)に伝授してくれる人を探してほしいとたのみました。

高円寺村(現在の杉並区高円寺)の料亭(あるいは料理屋)「しらがき」というところの料理番をしていた半次郎という人が、祭り囃子の名手である事を聞き、早速伝授を頼んだところ快く引き受けてくれました。

しばらくは通いで教えていましたが、やがて弥五右衛門宅に逗留して祭り囃子を完成させました。 その後、縁あって清水地区の家(のちの鎌田姓)の養子となり引きつづき祭り囃子の中心となりました。 半次郎の居住していた高円寺の名をとって清水囃子の流派を高円寺流と呼んでいます。(ここまでは東大和市の発行している清水囃子概要報告書にも記述されています)

半次郎は、宮大工でもあり弥五右衛門宅にお世話になったお礼として、屋敷神として祀ってあった熊野権現(神社)の御宮を作っています。その他にも、五十嵐さん、鎌田さんの屋敷神のお宮を作ったそうですが現存していません。 また、半次郎は久米村(または吾妻村久米 現所沢市)にも祭り囃子を伝えています。(2010.05.25記)。

野口家の御宮については、東大和市が発行した、東大和の屋敷神12頁に棟札の写しがのせられています。この棟札には、明治14年 武蔵国東多摩郡高園寺村住人 工匠鎌田半次郎と記されたおり、高円寺の出身である事がわかります。(2010.05.25追記))