38ザンザラ

シャラシャラ、ザンザラと軽い音をたて、赤、黄、桃色、黄と赤の絞り、五月節旬の吹流しのようなものが、引出しを明ける度にゆれてます。

加賀の小間物屋が来ると辺りがぱあっと華やかになるのです。引出しのたくさんついた、高さ三尺位(約九〇センチメートル)の箱を大きな風呂敷にくるんで、背負って来るのです。

引出しから紅や白粉、櫛、水油、びんつけ、かんざし、かもじ、手品師のように次々と出して並べます。女性にはあれやら、これやら眺めるだけでも楽しいひと時です。子供用にもきすがを一束もらいます。

きすがのことを音から名付けたのでしょうか、ザンザラと言っています。木をカンナで削ったように薄く、キョウギのようなもので一尺程(三十センチメートル)の長さです。これを色とりどりに染め何本位あるのでしょうか、指程の太さにしばってそれをまとめて引出し箱にくくりつけてあります。一束五厘と一銭でした。

ザンザラは子供の稚児輪の根がけに使います。朝、学校へゆく前、母親に結ってもらいます。赤塗りの小さなびんつけだらいにお湯を入れ、髪につけ、くせ直しをしてから結い上げます。稚児輪は根じめを高くして左右に輪をつくり根元にザンザラを巻き、ピンで押えて余分をチョンと切って出来上りです。むかし子供の絵本にあった牛若丸の頭が稚児輪です。

お祭りとか、学芸会のときはタケナガを使います。厚紙に色やもようが画いてあり、ザンザラより上等品で値も高く、おめかし用のときに使います。小学校も高学年になると編み下げの子が多くなり、娘さんは桃割れ、銀杏返しに結いました。

農家の仕事は朝が早く母親は忙しいので、自分で結いますと手が後までゆかないので、頭の前の方に結ってしまい母親が見ると前のめりでおかしいのですが、笑うと自分で結わなくなるので笑いをこらえて学校へ送り出します。

大正十二年、第一、第三村山小学校を合併し、奈良橋に新築された村山尋常高等小学校(現東大和市立第一小学校)に通うようになった頃から編み下げの子が多くなってきました。

大人の髪型も二百三高地=丸くふっくらさせるためシャグマ(アンコ)を入れ正月のお供え餅のように段をつけ高く結い上げる。行方不明=シャグマを入れふっくらさせながら毛を上にもってゆき毛先をきれいに隠し入れるので毛先の行方が分らない。このような髪型の流行からでしょうか、日本髪用小間物の売れゆきが悪く加賀の小間物屋、所沢から来ていたせんちゃん小間物屋が回って来ないようになりました。

小間物を扱っている商店(みせ)はありました。現在もある狭山の酒店、芋窪では堂前(家号)の人が芋窪観音堂の所に千代田屋という店を開きました。ここに和装小物、髪結用品ザンザラなど取揃えてありました。

(p87~88)

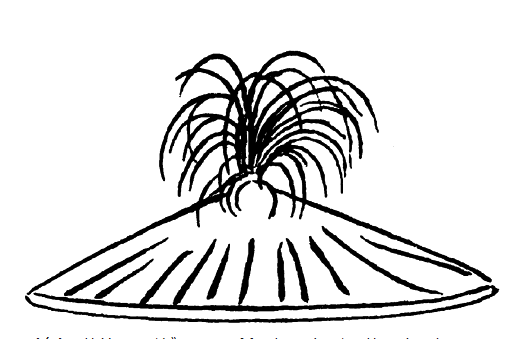

〘名〙 菅笠(すげがさ)の一種。編みあげた菅の末を切りそろえないでそのまま頂に出したもの。宿駅の馬子、かごかきなどが用いた。また、頂に造花をさして祭礼笠としても用いた。〔随筆・守貞漫稿(1837‐53)〕

.

出典 精選版 日本国語大辞典/

たけなが 丈長