94石神の話

「ご先祖様がやっていたとおりだいじにしてるんだが……」

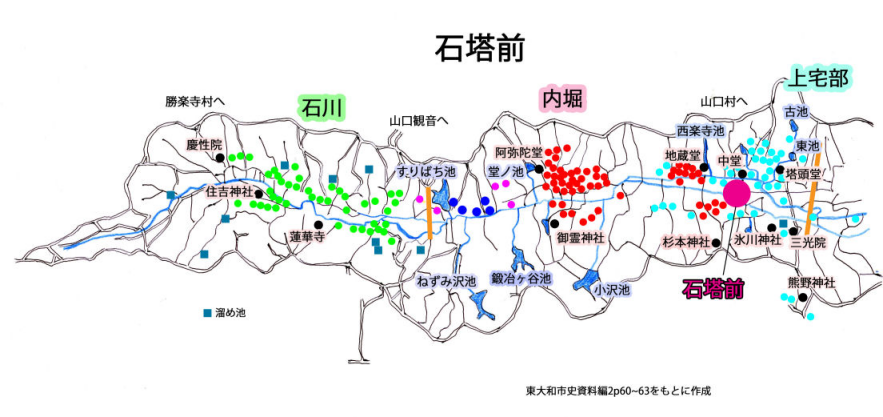

清水の原六郎さんの裏庭に一枚の板碑が祀られています。貯水池が出来るまでは、原家は湖底となった上宅部の石塔前という所にありました。 この板碑は昔、原家の北を走る道の端から掘出され、その時、鍛治でも住んでいたように大量のカナクソが一緒に掘出されたといいます。移転前には山下の池から水が流れ込む田圃のそばの林の中にありました。

「狭山の栞」によると、原五郎右ヱ門の地所である山下の拒の木の根元に虫歯等の病に霊現(れいげん)のある「石神」があって、近隣の人達の信仰を受けたことが記されています。

おまいりする時、「お石殿」と唱え、病が治ると鉄の鳥居をお礼に上げたのだそうです。

五郎右ヱ門さんの子孫の原さんは、「そういうことは聞いていないが、今まで幣束を上げていた。最近になって『仏』だと聞いたので神様に上げる幣束はやめた。」

と、話されていました。この話の中からや、辛うじて読める「観応」の年銘、その他の状況から、所在不明とされていた「石神」であろうと推測されます。

(東大和のよもやまばなしp204~205)

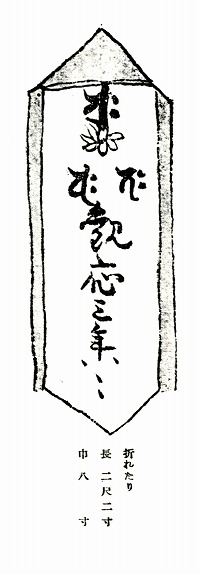

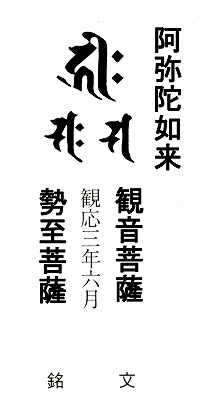

『狭山之栞』には「折れたり 長二尺二寸 巾八寸」とあります。紛れもなく中世の板碑です。拓本から阿弥陀三尊像、観応三年(1352)六月と読めます。北朝(新田義貞派)の年号で、この年号の板碑は東大和市では唯一のものです。

この年、武藏国では武藏野合戦と呼ばれる戦いが起こり、武蔵武士は新田義貞方と足利尊氏方に分かれて戦い、足利派の勝利に終わりました。当時の狭山丘陵周辺では金子氏が足利方に、村山党が新田方に付きました。この板碑を祀った上宅部の主は新田方について討ち死にをしたと考えられます。時代が足利氏に移ろうとするとき、なおも、新田方の年号を使う律儀さに打たれます。そして、カナクソや鉄の鳥居の奉納がされていることから、中世の上宅部に、野鍛冶が存在したことを伺わせます。

それから長い年月が過ぎ、村人達は、虫歯等の病に霊現のある「石神」として主を祀りました。歯茎を噛み締めた言い伝えが残ったのでしょうか?

板碑は、村山貯水池建設と共に、南麓の原(現・東大和市清水)にうつり、原家に大事に祀られています。(2014.06.05.記)