元弘三年板碑

徳蔵寺

元弘三年銘の板碑 東村山市史上p420

徳蔵寺の板碑については、これまで多くの研究者によって詳細に研究されている。ここでは徳蔵寺の元弘三年(一三三三)銘の板碑(国指定重要文化財)を概観するとともに、同じく元弘三年の銘をもつ埼玉県入間市円照寺の板碑(国指定重要文化財)との比較を通して、その特徴をみてみたいと思う。

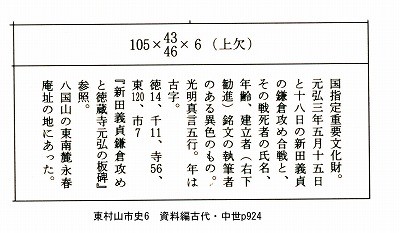

徳蔵寺元弘三年銘の板碑は、白河藩主松平定信が寛政五年(一七九三)より編集した考古資料図録集『集古十種』の「碑名五」に紹介されるほど著名で、もとは狭山丘陵東端の入間郡吾妻村久米(所沢市松が丘)と北多摩郡東村山村野口(東村山市諏訪町)との境にある八国山の南斜面にあった永春庵に建てられていたものである。現在頭部を欠損している。上部には梵字で光明真言が五行にわたって配され、その下部に以下のような銘文が鎮刻されている

(古代・中世金石文1板碑124)。

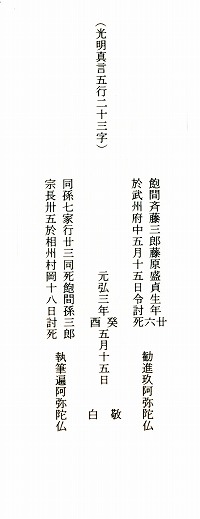

飽間斉藤三郎藤原盛貞生年二十六 勧進玖阿弥陀仏

於武州府中五月十五日令討死

元弘三年葵 敬

酉 五月十五日

白

同孫七家行廿三同死飽間孫三郎 執筆遍阿弥陀仏

宗長三十五於相州村岡十八日討死

これにより、新田義貞方の武士であった飽間斎藤盛貞と同孫七家行が五月十五日に、武州府中において討死したこ

と、また十八日には飽間孫三郎宗長が相州村岡で討死したことに対し、三名を供養するために吾妻村(現所沢市久

米)長久寺(時宗)の開山といわれる玖阿弥陀仏が勧進し、遍阿弥陀仏が銘文を執筆し造立したことがわかる。鎌倉

幕府討幕の兵を挙げた新田義貞軍の討死した将士の

供養塔で、この銘文は、『太平記』の五月十五日か

ら十八日の戦いの記事を裏付けるもので、新田義貞

の鎌倉攻めの時の合戦時期を確定し、実証している

唯一の史料である(古代・中世中世131)。

碑に記される飽間

斎藤氏は、上野国碓氷郡飽間郷を拠点とする御家人

で、東村山地域とどのような関係をもっていたかは明らかでないが、元弘三年(一三三三)正月、楠木正成を攻める

ために河内国赤坂の千早城に集結した軍勢について記した「楠木合戦注文」に新田一族とともに飽間一族の名がみら

れ、新田義貞の挙兵以前から義貞に属して行動していたことがわかる。元弘三年五月八日、生品神社において義貞が

兵を挙げ、二十二日に鎌倉を攻略するまで、十二日久米川での布陣、十五日の分倍河原、十八日の相州村岡の合戦と

彼らが活躍していることから、新田義貞が時宗の僧侶に建碑させ供養したものとも思われる。またここで注目される

のは、時宗の僧侶が勧進して造立したことが明記されている点である。碑に記される玖阿弥陀仏は、遊行第二世他阿

真教の弟子九阿弥陀仏と同一人物と想定されるが、このように時宗の僧が合戦には同行して、戦死者を供養していた

のだろう。

元弘の板碑 東村山市史(旧)p323

徳蔵寺所蔵の元弘三年(一三三三)五月十五日の銘文のある板碑(重要文化財)は、さきにも触れ

たように元弘の役の戦死者飽間斎藤一族三名の菩提を弔った供養塔であり、一般に元弘の板碑とよ

ばれて有名である。この板碑は頂部と身部の上端が欠損して種子が失われているが、現存部分の長さ一四七センチ、

上部の幅四二・五センチ、下部の幅四六センチで、かなり大きな板碑であり、梵字光明真言を五行に配した下に、次

の銘文が潤達な文字で刻まれている。

飽間斎藤三郎藤原盛貞生年柑

於武州府中五月十五日令打死

元弘三蓼

酉癸

(阿弥)

勧進玖口口陀仏

五月十五

同孫七家行廿三同死飽間孫三郎

宗長計五於相州村岡十八日討死

日敬

白

執筆遍阿弥陀仏

三名の戦死を記した部分は「飽間斎藤

原盛貞、生年二十六、武州府中に於いて

五月十五日打死せしむ。同孫七家行、二

十三、同じく死す。飽間孫三郎宗長、三

十五、相州村岡に於いて十八日討死」と.

あり、この三名を弔うために玖阿弥陀仏

という僧が寄付を募り、遍阿弥陀仏とい

う僧が銘文を執筆して、この板碑を造立

したものである。

この板碑は、江戸中期の儒者市河寛斎が「武蔵府中元弘戦死碑」と題する文を記して飽間一族の「義烈」を称揚し

(金石題跋)、松平定信が寛政十二年(一八〇〇)に著した「集古十種」に銘文を掲げて紹介したので、しだいに世に

知られるようになり、文化十三年(一八一六)九月この地を訪れた江戸の十方庵主敬順がその紀行「遊歴雑記」に

「好事の人は時々たづね来り、碑を摺打(すりうつ)もありとなん」と記し、天保十三年(一八三二)斎藤月琴が「江戸名所図

会」に「執筆扁(ママ)阿弥陀仏が書は暗に元人の骨法あるを以て、普く風流好古の徒此地に至り、称揚すること少からず」と

述べたように、好古越味の流行とともに文人墨客の間で評判になった。

この元弘の板碑は文化年間までは狭山丘陵台端八国山の将軍塚から南に伸びる低い尾根に建っていたもので、その

状態は文化十二年(一八一五)斎藤之休(鶴磯)の著した「武蔵野話」にその所在地を描いた挿絵を載せ、右の敬順

の「遊歴雑記」に「件の塚山(将軍塚)より南へ下る事弐三百

歩にして飽間氏の戦死の碑あり。中古までは僧房あり、これを

守護し、栄春庵(永春庵の誤り)と号せしが、廃亡して殆(ほとんど)三

十余年とや。今唯碑のみ草間にあり」とあることから明らかで

ある。

しかし文政三年(一八二〇)植田孟緒の著した「武蔵名

勝図会」、文政五年(一八二二)原胤敦が記した「新編武蔵風

土記稿」多摩郡の部などによると、永春庵は廃亡ではなくて、

当時から五、六十年前に徳蔵寺境内に移建されていたのであ

り、板碑もそののち同寺境内に移したことがわかる。板碑の移

された年代についてはこれらの地誌の記事は不正確であるが、

僧敬順の訪れた文化十三年の後まもなくのことであったらしい。永春庵は徳蔵寺に付属する庵室であったから、元弘の板碑

が有名になるとともに、徳蔵寺ではこの板碑を境内に移して保

護を加えることにしたのであろう。なお永春庵とこの板碑の関

係については、明治四十年(一九〇七)四月徳蔵寺住職朝木清

渓および檀家総代三名が東京府に提出した「寺院明細取調書」

の控(東村山市役所蔵)によると、永春庵の初代庵主方充が寛

永年間幕府から八国山の地を与えられ「右庵土木建築ノ際、飽間斎藤氏ノ

古碑土中ヨリ発見」したという。

元弘板碑の価値

元弘の板碑は、銘文からわかるように、元弘三年(一

三三三)五月十五日の分陪河原の合戦と、同月十八

日の新田軍の鎌倉総攻撃開始について、「太平記」や「由良文書」所収市

村王石丸代後藤信明軍忠状などに伝える史実を金石文の上から裏付ける貴

重な史料であり、同時にこれらの合戦に飽間斎藤一族が活動したことを示

す点からも、他の史料に見られない価値をもっている。

ところが、この板碑について明治末年ごろから一部にこれは江戸時代に

作られた偽物ではあるまいかという論議がおこった。もしもこれが偽物と

すれば、右にのべた史料的価値は全く認められないことになってしまう。

そこで大正二年(一九一三)沼田頼輔は「歴史地理」に論文を発表して、銘

文の表現・書体・石質・彫刻法などが鎌倉時代の特徴を備えていることを

論証するとともに、飽間斎藤一族の本拠地が上野国の飽間郷であり新田義貞と関係の深いことなどを説いて偽物説を

論駁し、その後「考古学雑誌」にも論文を掲載してその説を補強された。さらに昭和五年(一九三〇)に偽物説が再

燃したのを機会に、服部清五郎(清道)・三輪善之助等が金石学や教義内容の面から新たな論拠を付け加えて、この

板碑の内容をますます明らかにしたので、偽物説は全く消滅するにいたった(「東村山市史史料集」(4)参照)。このよ

うに元弘の碑の研究は偽物説に刺戟されて大いに進み、厳密な学術的検討を経てその価値がはっきりと認められるこ

ととなった。

元弘の碑とならんで元弘の役の際の戦死者を供養した板碑として知られるものに、埼玉県入間郡元加治村の円照寺

にある元弘三年五月二十二日在銘の板碑(重要文化財)がある。銘文は「乾坤無卓孤◎笥地、只喜人空法亦空、珍重大

元三尺劔、電光影裏斬春風、元弘三年◎酉五月廿二日、道峯禅門」と刻まれており、この日付は鎌倉幕府滅亡当日であ

る。

道峯禅門は丹党出身の加治二郎左衛門入道家貞と伝えられ、家貞は北条氏の御内人であり、北条一門の桜田貞国

とともに新田軍を小手差原と久米川に防いで敗退したことが「太平記」に見え、そののち幕府と運命を共にして鎌倉

で討死したのである。「乾坤無卓」云々の銘文は、円覚寺の開山無学祖元が、さきに故国の宋において元軍のために

斬首されようとしたときに唱えた偶であり(「元亨釈書」)、円照寺の板碑には、家貞の戦死を弔うため無学祖元の偈(げ)が

転用されたのである。加治氏と飽間氏とは敵味方の違いがあるが、元弘の役の戦死者を弔った板碑という点で共通性

があり、徳蔵寺の元弘の碑に対しても有力な傍証となる。

但し飽間斎藤氏は沼田氏の指摘されたように上野国碓氷郡飽間郷(「和名類聚抄」の飽馬郷)を本拠地とする御家人

であり、東村山市域とどのような関係をもっていたかは明らかでなく、少なくとも加治家貞を供養した板碑が加治氏

の本領であった入間郡元加治村に存在するような密接な関係は認めることができない。しかしここに注目されるの

は、銘文に「勧進玖阿弥陀仏、執筆遍阿弥陀仏」と時宗の僧が勧進して造立したことの明記されている点である。

「武蔵野話」には、新田義貞が飽間斎藤氏の戦死者のために付近の時宗の僧に託して建碑したという伝承を記し、

「久米村に今に長久寺といふ時宗の寺あり」と述べている。義貞の建碑ということは証拠がないが、入間郡久米村の

長久寺は鎌倉街道に面しており、またこの寺の開山は玖阿

弥陀仏と伝えられ、この僧は遊行第二世他阿弥陀仏真教の

弟子久阿弥陀仏と同一人であろうという。玖阿弥陀仏が長

久寺の開山という寺伝は、逆に元弘の碑の銘文に拠って作

られた可能性があるので一概に信じるわけには行かないと

しても、「太平記」などにもみられるように、当時の合戦

には多く時宗の僧が同行して、自刃する武士に最期の十念

を勧めたり、戦死者を供養したりしているから、久米川付

近に住む時宗の僧が新田軍に同行し飽間斎藤一族の菩提を

弔ったというのは、単なる後人の臆測に止まらないかも知れない。

また板碑造立の地点は、墓場や路傍とは限らず、

丘陵上などが選ばれる場合も珍らしくなく、東村山市域でも将軍塚の南西約五〇〇メートルに当る諏訪町三丁目の狭

山丘陵南斜面から、昭和十三年(一九三八)に保生園(療養所)の建築工事中「建武二年六月八日」と「延文三年六

月日」の銘文のある板碑(整理番号8・9)が出土している。それゆえこの付近の狭山丘陵の斜面は供養塔造立にふ

さわしい地点である上、元弘の役の戦場でもある関係から、飽間斎藤盛貞ら三名の活躍を偲んでこの場所に供養塔が

造立されたのであろう。

飽間斎藤一族の活動

飽間斎藤氏は、その複姓からみて藤原氏の末流で上野国飽間郷に土着した領主とみられ、

斎藤別当実盛で有名な武蔵の長井斎藤氏とも古くは同族であったらしい。鎌倉初期の一族

としては、武蔵国二俣川へ畠山重忠を討取るたあ遣された軍勢のうち、安達景盛の主従七騎は先登に進んで重忠に攻

あかかったが、その一人として飽間太郎が見えている(「吾妻鏡」元久二年六月二十二日条)。

元弘三年(=二三三)正月、楠木正成を攻あるため河内(大阪府)の赤坂・千早両城に出動した軍勢を北条方で記

録した「楠木合戦注文」に

大番衆大和道

(族)

新田一族里見一く豊嶋一ζ平賀武蔵二郎跡飽間一く園田淡路入道跡綿貫三郎入道跡(下略)

とあって、飽間一族が新田義貞の率いる軍勢に加わって上野から攻め上り、大和道を経て河内に進んでいったことが

判明する。このように飽間斎藤一族は義貞と同国の上野の国人というだけでなく、少くとも義貞挙兵の五ケ月前から

すでに義貞に属して行動していたのである。それゆえ彼らは同年三月義貞がひそかに護良親王の令旨を受けて帰国し

たときも行動を共にしたに相違なく、そして義貞の旗上げとともに早速参加し、鎌倉に向って攻あ下ったのであっ

て、新田軍の中でも最も義貞と固い主従関係で結ばれた上野国人の一つであった。こうみてくると、元弘の板碑は義

貞が配下の飽間斎藤盛貞らのたあに造らせたものという伝承も、あながち事実無根として否定し去ることはできない

ようである。なお興国元年(北朝暦応三年、=二四〇)六月二十七日、南保重貞という武士が養父長井斎藤実利から

譲り受けた越後国奥山荘内黒河条地頭職を新田義宗から安堵されていて(「色部文書」)、同族の長井斎藤氏にも新田氏

に属していたもののあったことが知られる。

ところで飽間斎藤氏の中には、鎌倉時代に西国に移住していたものがあったと思われる。「太平記」には元弘三年

閏二月以来飽間九郎左衛門尉光泰が播磨の赤松氏とともに後醍醐天皇方となって蜂起したことを伝えており、このと・

きはまだ義貞が赤坂城・千早城を攻撃して河内に滞陣してい

る最中であるから、光泰は義貞の配下ではない。この播磨の

飽間斎藤氏は、「東寺百合文書」によるとやがて康永四年

(=二四五)一族の飽間十郎が吉河孫太郎・今津三位房らと

ともに東寺領播磨国矢野荘に乱入し、貞和五年(=二五〇)r

には光泰自身が矢野荘内に乱入し、城郭を構えて荘内を押領

し、幕府の禁止命令に背いて貞治二年(=二六三)まで十数

れいみようくもん

年間も荘内に居すわり、自分は例名公文(荘官の一人)寺田

範長の甥で、その養子となり範長から公文職を譲り受けたと

称して荘内押領を正当化しようと謀っている。この光泰の押

領は結局不成功に終ったらしいが、それから数十年後の正長

二年(一四二八)にも光泰の子孫と思われる飽間安芸入道と

いうものが再び例名公文職を押領しており、播磨の飽間斎藤

氏は依然として勢力を保っていたのである。なお西国に移っ

た一族には讃岐に進出したものもあり、暦応四年(=二四

一)には飽間斎藤三郎入道が讃岐の善通寺領法勲寺荘を押領

している(「善通寺文書」)。

このように西国に移った一族の活動が知られるのに対して、本拠地上野国飽間郷の飽間斎藤氏については元弘の板.

碑に名を残した盛貞・家行・宗長以後の一族がどうなったかは殆んど明らかでない。おそらく新田氏に従って南朝方

として戦ったため、関東の南朝方が衰えるとともに没落の悲運に見舞われたのであろう。それは足利一門の東条吉良

家の諸系図(「世田谷区史料」第二集)に、吉良治家が足利基氏の招きにより奥州から関東に移り上州飽間郷を領した

とあることからも察せられる。吉良氏の飽間郷領有が事実とすれば、それは南朝方として没落した飽間斎藤氏の旧領

を接収したものに違いない。降って吉良氏が世田谷に本拠を移してのちの天文二年(一五三三)二月、北条氏綱が鶴

岡八幡宮社殿造営の奉加を広く武蔵・上野などの諸氏に呼びかけたとき、これに応じて馬.太刀などを寄付した上野

の武将の中に、飽間右衛門大夫という名が見えている(「快元僧都記」)。この右衛門大夫が飽間斎藤氏の後衣間かどうか

は速断できないが、もしそうとすれば飽間斎藤一族の子孫は、やがて勢力を盛り返して戦国時代まで本拠地の付近を

領有していたこととなるのである。