寺子屋

東村山市史上p716

庶民教育と東村山の寺子屋

江戸時代の後半になると、庶民の子弟の間で読み・書き・そろぽんの基礎的知識を身につけようと寺子屋へ通うものが増していった。そうした背景には、農村に多種多様な生産活動が発展したことがあり、庶民は生業のためにさまざまな知識を習得する必要があったのである。

寺子屋は庶民教育の場として全国的に展開し、明治に入って近代教育制度が導入される以前にその基礎が作りあげられた。明治前期に文部省が全国的規模で行った寺子屋調査の成果を収めた『日本教育史資料八』(評軌励四、)によれば、関東地方の寺子屋は寛政の改革以後徐々に増え、天保期以降急増、幕末期にピークに達している。そして、これらの寺子屋の師匠や経営者には、町方では武士や僧侶がなることが多かったのに対し、農村では僧侶や医者や有力農民がなることが多かった。

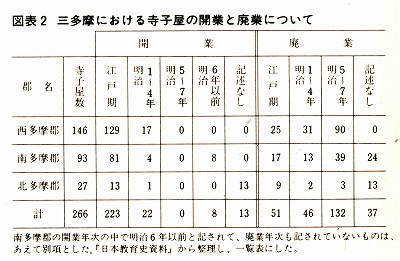

この全国的調査のデータから多摩地方の寺子屋数を集計した溝口重郎氏(「多摩のあゆみ」38号)によれば、三多摩には明治六年(一八七三)までの間に二二六の寺子屋が開業している。その内訳は、北多摩郡二七、西多摩郡一四六、南多摩郡九三となっている。市域を含む北多摩郡の寺子屋数は、南・西多摩郡に比べて極端に少なくなっているが、この数値については、溝口氏も指摘しているように正確なものとはいえず、徹底した調査を行えぽ大幅に修正されることは間違いないであろう。

寺子屋の終焉

多摩のあゆみ 38p15 溝口重郎

寺子屋とは、その起源は中世末期(文明年間、一四⊥ハ九~一四八七)までさかのぼるが、特に江戸中期の享保年間の頃から京都や大坂の上方地方から全国へ流布した言葉で、いわゆる寺院等の一室を利用して、有識な僧侶等により近在の子弟を集めて簡単な読書を中心にさらに算盤とか行儀作法、華道等、生活に必要な教養を身につけさせる私的な庶民の教育機関であった。

『日本教育史資料』から寺子屋の開業状況をながめてみると、天明・寛政期ごろから多くなり、文化・文政期で「段と増加し、天保期から慶応年間にかけて急激な増加を呈している。

指田藤詮の寺子屋 『武蔵村山市史上』p1076

学習内容については、「いろは四十七文字」「数字」「名頭」「近郷村名」「国尽」「江戸方角」「東海道往来・都路」「消息往来」「百性往来」「千字文」「古壮揃」「実語教」「三家経」「庭訓」「小学」「孝経」「大学」「中庸」「論語」「孟子」「詩経」「易経」「文選」「書経」「礼記」「楽記」「四則」「加減乗除」「点算」などと回想記にあり、いささか程度が高すぎるようであるが、後の郷学校の内容と比較すると納得できるものがある。

また、指田日記の天保一二年(一八四一)一月二六日には「正楽寺村豊泉佐十郎素読門人」、天保一三年四月一八日には「山王前恭輔四書素読」、嘉永元年(一八四八)二月二五日には「左伝卒業」、安政七年六月一一日には「山王前素読始メニ行」、元治元年(一八六四)二月二日には「今日ヨリ素読始メニ・七ト定ム」、慶応三年(一八六七)二月一五日には「岸村福井内蔵輔、素読に来る」などとあり、これを裏付けている。しかし、回想記には、筆子の約三割は学問にならなかったとあり、学校教育の現状からみて考えさせられるものがある。

筆子から師匠への謝礼については、指田日記の天保八年一一月九日には「拙宅ふき替見舞トシテ、山王前両家ヨリニ朱、惣筆子中ヨリ銭四貫八百文、渡辺平六ヲ以テ持参セシム」、天保一一年七月一五日には「子供盆礼銭四貫四百文」、安政五年三月三日には「壱朱ト五貫四百文、筆門ヨリ礼」、安政六年五月五日には「子供礼、一朱ト六貫文」、文久二年七月一五日には「子供礼、壱朱ト銭五貫八百文」とある。壱朱と五貫文を五〇人で割ると一人宛一〇五文になるが、詳しいことは不明である。

これに対して、師匠側は、何かにつけて筆子たちを招き、親交を深めていたようである。指田日記の天保一三年(一八四二)九月一二日には「子供中節句ノ賀」、弘化四年(一八四七)一月一五日には「子供中来テ年賀」、安政四年(一八五七)八月一七日には、藤詮の嫡宝重郎の結婚にあたり、「筆門五十人ヲ招ク、はんし一帖・筆一対ヲ引ク」などとあり、明治三年(一八七〇)三月二〇日、元筆門石川元吉が行方不明になったときには、親身になってこれに対応している。

そして、不二学舎の「小学教員乙幡氏嗣の履歴」(『資料編近代・現代』六六)には、「当村指田謙造詮ニ従ヒ文久

二酉年二月より明治四未年五月迄十年四ケ月和漢学修業」、「小学教員神山与右衛門の訓導請書」(『資料編近代.現

代』六七)には、「当村農指田謙造ニ随ひ弘化四未年より明治未年五月迄都合二十三年四ヶ月漢学修業」とあるよう

に、指田藤詮の寺子屋は、多くの人材を送り出していたものと思われる。