幻に消えた村山軽便鉄道1

もし出来ていれば、狭山丘陵南麓は、今頃、どのようになっていたかと興味津々です。

東大和付近の人々にとって、甲武鉄道(現・中央線)と川越線(現・西武鉄道国分寺線)が唯一の鉄道でした。そこへ、狭山丘陵南麓に鉄道を敷こうと云うのです。

まだ八高線もない時代、箱根ヶ崎から豊多摩郡戸塚村(現・新宿区)までの路線です。

話は、村山貯水池の建設に併せて出てきました。それにしても、驚くべき素早さです!!

大正2年(1913)9月7日、村山貯水池の建設について内閣の認可がなされ、11月、建設事務所が設けられて、測量が始められようとしました。なんと、早くも、その年

大正2年12月14日、村山地方に軽便鉄道を敷設したいとの申請が総理大臣(山本権兵衛)に行われました。

創立発起人は

北多摩郡 中藤、岸、三ッ木村、田無町、東村山、小平、芋窪、蔵敷、高木、奈良橋、狭山、郷地

西多摩郡 殿ヶ谷、石畑、箱根ヶ崎

南多摩郡 八王子町、

東京市 日本橋、麹町、四谷

の各地域の豪農、有力者達の総勢42人の面々です。東大和市域内では、芋窪村・尾又高次郎、蔵敷村・内野杢左衛門、奈良橋村・根岸菊太郎、高木村・宮鍋庄太郎、狭山村・関田安右衛門の各氏が名を連ねています。

申請の内容は

・村山軽便鉄道株式会社を創設する

・東京府西多摩郡箱根ヶ崎村を起点として、北多摩郡東村山村、田無町を経由、豊多摩郡戸塚村に至る区間35.4㌔に蒸気鉄道を敷設する

・沿線には、八国山、久米川古戦場、狭山および狭山池の風光等、風光明媚な名勝旧蹟が多い

・ちかく東京市が貯水池を築造する計画がある

・この地勢を利用して貯水池を囲む一大遊園地を設置する

・東京より人びとがやってきて、一日遊覧する好適所となる

・村山貯水池築造に要する材料運搬の利便をはかる

・交通空白地帯の解消をはかり、沿線の乗客、および貨物運輸に資する

というものでした。

目論見書には

・資本金120万円、本社を東村山におく

・路線は西多摩郡箱根ヶ崎-石畑村-殿ヶ谷村-北多摩郡岸村-三ッ木村-中藤村-芋窪村-蔵敷村-奈良橋村-高木村-狭山村-清水村-東村山村-久留米村-田無町-保谷村-北豊島郡石神井村-井荻村-杉並村-落合村-戸塚村とする

となっていました。村山貯水池建設用の資材運搬が背景にあることに要注意です。

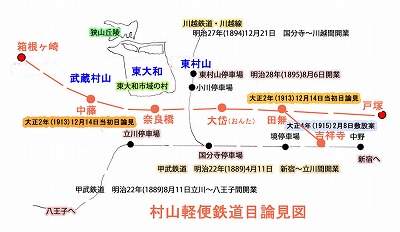

村山軽便鉄道目論見図 ごく大まかな概念図です。(クリックで大)

経過

・大正3年(1914)1月28日、東京府は、北多摩、西多摩、北豊島(概ね豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区)、豊多摩郡(渋谷区・中野区・杉並区および新宿区の一部)の郡長に意見を求めました。

西多摩関係は、公益上有用、産業発展の重要な機関など、おおむね賛成意見

豊多摩郡関係は、工事に関し調査しがたいが、起業の効用に関しては支障がない

との回答が寄せられました。

・大正3年5月頃、発起人に申請は「却下」、「廃案」の空気が伝わりました。

・大正3年6月29日、発起人は、「村山軽便鉄道ヲ川越線以西ニ短縮」することについて検討します。

・大正3年7月13日、関係する村長などが連名で内閣総理大臣(大隈重信)に促進のための上申書を提出しました。

煩雑ですが、当時の村名がわかりますので、記しておきます。

北多摩郡中藤村外二か村組合村長、東村山村長、高木村外五か村組合村長、小平村長、田無町長、西多摩郡箱根ヶ崎村他三か村組合村長、北豊島郡石神井村長、豊多摩郡井荻村長、野方村長でした。

・大正4年(1915)2月8日、敷設案が、

・資本金を120万円からが155万円に、

・路線が田無村から東南に曲がり

・終点が豊多摩郡戸塚村から北多摩郡武蔵野村吉祥寺に

変更されました、総延長23.1㌔になりました。

ルートは、現在の青梅街道と新青梅街道の中間地点を東西に走る予定で、停車場は、箱根ヶ崎(瑞穂町)―中藤(武蔵村山市)―奈良橋(東大和市)―大岱(東村山市)―田無―吉祥寺と変わりました。

・大正4年3月25日、総理大臣から免許状が下付されました。

・レールは国産品を使うこと、

・東京市水道拡張事業(村山貯水池建設等)に支障を及ぼさないこと

などの条件が記されていました。長くなるので次に続けます。

(2019.12.22.記)

村山貯水池の建設

幻に消えた村山軽便鉄道2

さて、いつ出来るのか? 村人達、村山貯水池建設関係者は最大の関心事として見守ったことでしょう。こうして調べている者も気をもみます。

ところが、ところがです。どうしたことか、免許が下付された同じ年に計画は突然頓挫してしまいました。しかも、権利が他の鉄道事業者に売り渡されます。

・大正4年(1915)3月25日、総理大臣から村山軽便鉄道に免許状が下付されました。なんと、その12月です。

・大正4年12月28日、発起人総代より首相に対して、村山軽便鉄道敷設の権利を一切、川越鉄道に譲渡する旨が申請されました。

知りたい経緯は不明です。

第一次世界大戦の影響による経済的事情、政治的背景、他の鉄道事業との関連などの指摘があります。

・大正5年(1916)3月1日、工事施行認可申請を延期

・大正5年5月20日、譲渡が許可されました。

この間、何があったのか?知りたいです。

免許は新しい路線に生まれ変わった

・大正11年(1922)、川越鉄道は西武鉄道と改称し、新しい会社になりました。この間いろいろ変化がありましたが、ややこしいので、現・西武鉄道と区別して、旧・西武鉄道として書きます。

・昭和2年(1927)、旧・西武鉄道は旧村山軽便鉄道の免許を流用する形で、東村山~高田馬場(仮駅)間を開業しました。村山線と呼ばれました。

・昭和5年(1930)、旧・西武鉄道は村山線を延長して、東村山~村山貯水池前間を開業しました。

旧村山軽便鉄道の免許の一部で、現在の西武園線の原型となりました。

村山貯水池前から箱根ヶ崎までについては、工事施工認可申請の延期を繰り返しましたが、着工はしませんでした。

・昭和6年(1931)、工事施工認可申請の延期は認められず、村山貯水池前から箱根ヶ崎間は実現しないまま、免許取消となりました。

このことを調べている際、発起人の一人であった奈良橋村の根岸菊太郎の身内の方が

「その報告を受けたときに、菊太郎は地団駄(じたんだ)踏んで悔しがった」

と話されたのを聞き、怒りの実感が伝わりました。

その形跡が残されている

さても、村山軽便鉄道が生まれなかったことは残念至極です。今も、青梅街道、新青梅街道周辺を通るとその思いが増します。せめて、西武新宿線が生まれたことで、メデタシ・メデタシとするのでしょうか。

『東大和市史資料編』2は、「免許は現在の西武鉄道新宿線、西武園線へと、形を変えて継承されている」(p161)とします。

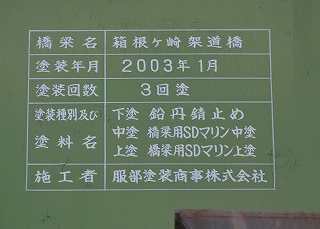

武蔵大和駅付近の高架橋に「箱根ヶ崎架道橋」と不思議な名前が付けられています。由来を遡ると、幻の村山軽便鉄道にもたどり着けるのでしょうか。

志木街道に架かる高架橋(2015.03.22.の状況 現在、この表示は左、向こう側に書かれている クリックで大)

橋梁名は「箱根ヶ崎架道橋」となっている クリックで大

貯水池建設の資材運搬に使用を目論んだ東京市は、軽便鉄道が利用できず、直営で東村山軽便軌條を敷設することになりました。

結局は、箱根ヶ崎~東村山間を通る鉄道は実現できませんでした。しかし、通して考えると、大正初期の人々のエネルギの凄さに圧倒されます。

(2019.12.23.記 文責・安島)