幻の村山村騒動

3)幻の村山村騒動1

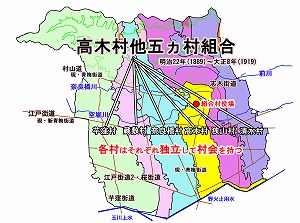

高木村他五ヵ村組合村として発足した東大和市域の村々は、10年を経て、その組合村の運営を巡って、大きな騒動が起きました。明治34年(1901)、合併推進派と反対派間の激しい対立です。

当時の北多摩郡(=東京府)と高木村他五ヵ村組合村、構成する各村、全国的な合併気運の状況と対応を構造的に浮き彫りにする出来事でした。

①突然の合併騒動

明治34年(1901)3月8日、高木村他五ヵ村組合村の村長(宮鍋庄太郎)から、組合議会が招集されました。議題は「当組合各村ヲ合併シ一村ト為ス議定方法ノ件」とするもので、全く突然のことでした。

3月11日、組合議会が開催されました。提出された議案は

「当組合六ヶ村ヲ合併シ一ヶ村ト為シ村山村ト称スル事」

で合併と同時に村名までも決められていました。当日の様子を『東大和市史資料編10』から引用します。

「この会議には、北多摩郡長の藤野了介も出席し、町村制の規定に基づく町村合併のために、この案を議決する事が必要であると説明したようだ。また議会としては「小学校ノ改良ヲ図ルハ最モ急務ナルガ・・・学校ニ付キ紛議ヲ生スル多ケレハ 篤ト之レカ整頓ヲ急務トシ、合併ハ却テ此改良ノ紛議ヲ生スル恐レアル」との理由で合併に反対している事から、合併案の提出理由のひとつとして、学校問題があったと推測できる。

しかしこれ以外に、なぜこの時期に合併話が持ち上がったのかを示す資料がなく、宮鍋村長の本意が何だったのかはわからない。しかし結局、この日の議会では、各村自治体ノ消長ニ関スル重大問題ナレバ、各村々トモ充分協議ヲ凝シ円滑ノ手段ニ出ント、満場一致ヲ以テ本会ヲ延期シ再会ヲ十七日ト決シ散会した。」(p42)

②村長による組合議会の中止

3月17日、議会再開の日、村長は一方的にこの日の議会を開きませんでした。そして、3月25日に蔵敷村の議会を開くことを通知します。個別の村の議会で同意を取る戦術に変えたようです。

③蔵敷村が反対

3月25日、蔵敷村の議会が開かれました。席上、村長は「本日ハ芋窪奈良橋ノ村会ヲ各別ニ開キ、明廿六日ハ清水狭山高木三ヶ村ノ村会ヲ召集ス」「各村会ニ合併ノ可否ヲ問ヒ強テ、半数ヲ賛成セシメテ合併ヲセシムヘシト」と説明して、蔵敷村の合意を得ようとします。しかし、実際には他の村の議会の開催日程は組まれていませんでしたし、通知も出していませんでした。

蔵敷村会では、即日「本村ヲ他村へ合併セシメントスル村長ノ意見ニハ絶対反対ナリ」と議決しました。

④反対陳情書の提出

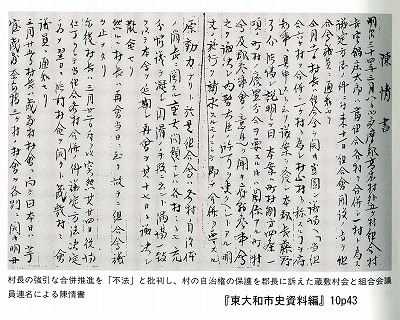

3月27日、蔵敷村会議員と高木村外五ヶ村組合会議員の連名で、北多摩郡長藤野了介宛てに「陳情書」が提出されました。陳情の内容は

3月8日以降の経過と、村長のやり方について「不法モ亦甚シキモノト言ハサルヲ得ス」と批判し、「各村自治政ノ権義ヲ御保護被成下度」とするものでした。(『東大和市史資料編10』p41)

⑤組合村長は合併の上申

3月31日、反対の空気があるのを十分知りながら組合村村長は東京府知事に、「当組合合併ノ儀ニ付上申」「漸ク機熟シテ今般合併ノ義相整」と、合意が得られたように装って、合併の上申書を提出しました。構成する各村には内密でした。

⑥北多摩郡長から呼びだし

5月1日、組合議員は北多摩郡長から北多摩郡役所に呼び出しを受けます。その席で、郡長から「知事より合併についての諮問を受けている」との発言を聞きました。ここで各村々は、初めて、村長から内密に合併の上申が為されていることを知ります。

郡長は「知事ヨリ諮問案ヲ発セラレ明日ニモ村長へ発送スベケレバ、法律上致シ方ナキヲ以テ合併ニ賛成セヨ」と、一方的に「合併促進」を指導した模様です。

幻の村山村騒動2

北多摩郡長から呼び出された高木村外五ヶ村組合会の議員達は、郡長と村長の一方的な進め方の背景に何かがあることを察し、反対の運動を郡長を統括する府知事に向けて続けます。

⑦東京府知事に反対を訴え

明治34年(1901)5月1日、郡長は信頼できないとして、蔵敷村は東京府知事宛てに、先に郡長に出した陳情と同じものを提出しました。

背景に、「郡長ハひそかニ村長ニ命シテ、合併ノ協議行届タル上申ヲ村長ヨリ差出サ」せたのではないかと、郡長に対する疑いを持ったからでした。

⑧高木、清水村議会の反対

蔵敷村に引き続いて、5月9日、高木村、5月11日清水村が合併の否認あるいは宮鍋村長による合併の上申を不服とする決議をし、そのことを府知事に上申しました。

北多摩郡参事会の可決

しかし、各村の村人が知らない中で、上位機関で不思議な出来事が行われていました。当時の合併の手続きは

・村会と郡参事会の意見聴取

・府県参事会が議決

・最終的に内務大臣が許可

と定められていました。それが、反対運動の行われている最中の5月6日に、すでに、北多摩郡参事会が6か村の合併案を可決していました。

これは、郡長と村長、上位の関係組織全体が合併に向けて歩調を合わせていたことになります。

⑨工作された組合会議

5月20日、組合村村長は、府知事の諮問に答えるためとの名目で組合会議を召集しました。ここでも、不可解なことが起こります。『東大和市史資料編10』の記述です。実際の開催日になると

「召集日の五月二十日「定時ニ出席ノ議員アリシニ村長不在、書記ハ既ニ議決セシ」と説明するという、不可解な状況なのである。当然議員たちも、書記に対し「時間以前ニ議決アルベキ由」や「出席議員ノ数」を問いただしている。そして「議事録其他会議ニ関スル書類ノ一覧」を請求すると「役場ニハ該書類一切ナク、村長持参セリ」というありさまである。さらに駐在巡査に、早朝に会議があったのかどうかを訪ねると「三、四名来ルカト思ヒシニ、忽チ解散シ、其時ハ書記モ出勤セズ」という答えである。

という状況でした。開かれない組合会議を開いたようにする工作であったようです。反対派は、5月23日、郡長及び郡書記に面会し、組合会議の不正を陳情しました。しかし、その対応は「唯答申ナキ由ヲ聞ク耳」であった。とします。(p45)

以後、

・6月5日、高木村、清水村が府知事に村長の不正を訴える上申提出

・6月14日、蔵敷村議会が反対決議(意見書提出)

・6月15日、組合村村長が蔵敷村の議決の執行停止を宣言

・6月25日、反対派が府知事への調査要求

と各村が揃って運動を続けました。

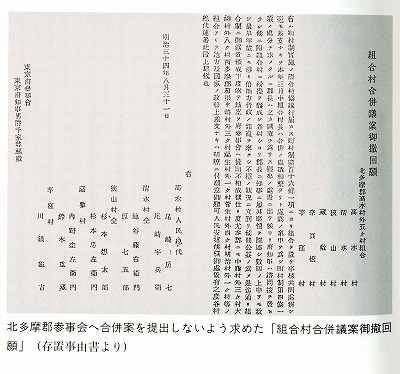

⑩府知事への合併案撤回願

組合村と各村の間で、様々な動きが重なりました。そして、8月31日、各村は連帯して「組合村合併議案御撤回願」を東京府参事会、東京府知事に提出しました。

当時の様子をよく伝えますので、趣旨を要約します。

組合村合併議案御撤回願

北多摩郡高木村外五ヶ村組合

高木村、清水村、狭山村、蔵敷村、奈良橋村、芋窪村

撤回願の要約

・明治21年(1888)、市制・町村制施行の際、協議が行届かず合併しないで、

・明治22年(1889)、高木村他五ヶ村組合を設け、事務を共同処理して来ました。

・何ら差し支えないにもかかわらず、

・明治三十四年三月中に、組合村長は合併の協議が相整ったと虚偽の稟申(申し上げ)をし

・町村制第四条一項の処分(合併)を求めました。

・郡長はこれを調査もしないで、軽率の処置をして

・府知事は諮問案を発せられました。

・このため、組合村に紛争を醸成し、各村々より郡長、知事にしばしばその事情を陳述し、

・数回の上申をして、早くも半年になり

・多くの地方行政の錯乱を来たし不穏の状況に立ち至ったので

・公益の為め、これまで通り組合制に据置き下され

・組合村村長が提出した合併案を府参事会へ提出されないようにお願い致します。 『東大和市史資料編10』p47

・北多摩郡には、中藤村他三ヶ村、大神村外八ヶ村、西多摩郡箱根ヶ崎村外三ヶ村、福 生村外一ヶ村、菅生村外四ヶ村、明治村外 一ヶ村等の組合があって地方及び国家の政務上 差し支えないことは明瞭であります

・願意を御聴きとり頂き、人民が安堵するよう

・御処置下されたく、各村総代が連署してお願い申し上げます。

明治三十四年八月三十一日

右

高木村人民総代 尾崎房七

以下 七名連署

東京府参事官

東京府知事男爵千家尊福殿

次に続けます

(2019.10.04.記 文責・安島)

幻の村山村騒動3

明治34年(1901)、当時の東大和市域は、芋窪村、蔵敷村、奈良橋村、高木村、狭山村、清水村の6村で、高木村他五ヵ村組合村を構成していました。この組合村の村長が

・各村の合意を得ないで、いきなり各村を一つの村に合併する

・村の名前は、「村山村」とする

という処置を関係機関に申請しました。実態はむしろ上部機関の強引な合併推進に組合村村長が巻き込まれたに近いと考えています。

これに対して各村は反対の意志を示し、阻止運動を続けます。前回からの続きです。

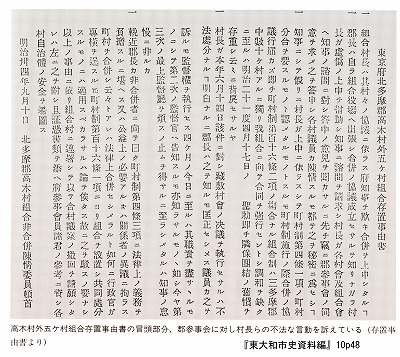

⑪郡参事会への陳情

明治34年(1901)9月10日、高木村組合非合併陳情委員が「東京府北多摩郡高木村外五ヶ村組合存置事由書」を郡参事会へ提出しました。

内容は前回紹介した撤回願に記載されたものとほぼ同じ事項が記されています。その部分は省略し最後の意思表示、結びを要約します。

『東大和市史資料編10』p48

要旨(現代語訳)

最近、郡長が非合併者に向って云った

・町村制第四條三項に法律上の義務を負担するに堪えず又は公益上の必要あるきは

・関係者の異議に拘らず、法律上、町村を合併することができると規定されている

・しかし、いかに行政官が專横を逞しても

・町村制第百十六條一項により組合を設置し共同処分するものには適用してはいけないことは云うまでもない

・だから、このことについて議論する余地はない

・以上の事由により組合村に連署して以て合村議案の撤回を請願したので、証拠書類を添え府参事會員諸君の参考に資し各村自治体の安全を企図するものです

北多摩郡高木村組合非合併陳情委員

となっています。高木村組合非合併陳情委員のメンバーは明らかではありません。

⑫うやむやな解決

運動は2年間にわたって続けられました。この間に、次に紹介するように時には険悪な事態もありました。その過程で、いつ、どこで、どのような経過を経て撤回されたのか、はっきりしない中で、合併案は撤回されたようです。

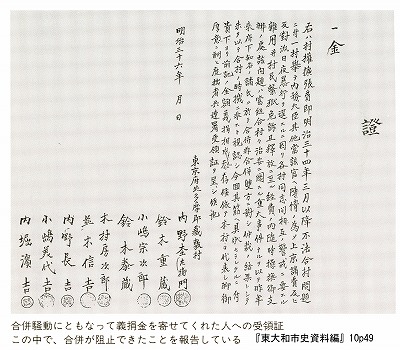

明治36年に蔵敷村の指導者が必要経費を義捐してくれた人々へ発した受領証の案分が残されていて、府下知名の諸氏が仲裁の結果であることがわかります。また、村人に対する危険な状況があったことも読み取れます。

『東大和市史資料編10』p49

証

一金

右は村権拡張費即ち

・明治三十四年三月以降、不法合村問題に付き、一村挙げて内務大臣其の他当該官へ陳情の為 上京諸費及び

・反対派(合併反対者に対する反対派)日夜暴行を逞するに因り、各村同志間相互の警戒に要する雑用、並びに

・村民繋獄(けいごく 牢屋に繋ぐ)免訴かつ釈放に至る経費の内

・随時、操換(くりかえ)御支弁のところ

該問題は当組合村々治安に関する重大事件なるを以て昨年来、府下知名の諸氏に於いて、合併非合併双方に対し、仲裁の結果として、いまだ以て合村の時機に非ずと視認し、今回其の筋へ具状(ぐじょう 事情を詳しく書く)せらるたるに付き、貴下より前期の金額義捐相成りかたじけなく存じ候、依って本村を代表し、聊か御厚意に酬いたく、拙者共連署受領証を呈し候なり

東京府北多摩郡蔵敷村内野杢左衛門他8名

これを読むと、村人の行動に反対する一派が日夜暴行を加えたり、時には村民が牢に繋がれて、その免訴、釈放を求めたことがわかります。『東大和市史資料編10』では「険悪な雰囲気」として次のように記しています。

⑬険悪な雰囲気

この合併問題にからむ騒動は、組合会や村会の外でも行われた。合併反対派の経過説明によると「村長ハ壮士ヲ使嘱シテ議員ヲ強迫シテ賛成ヲ求メ」たり、村長自身が「血ノ雨ヲ降ラセル」という暴言を吐いたりしている。ついには「壮士ハ人民ニ暴行ヲ為シ昼夜議員ノ住宅ヲ訪ヒ其ノ挙動甚ク不穏」な状態になってしまったというのである。反対派による一方的な経過説明ではあるが、これが事実であればとんでもないことが行われていたことになる。(p44)

⑭合併促進派の資料がない

うやむやの内に解決された事件でした。残念なことに、当時の文書、合併促進派の資料が発見されていません。全て合併反対派の資料によります。片手落ちの嫌いがありますが、明治期の東大和市域の人びとが体験した騒動の中に、市制町村制のもつ問題点を伝えるものと思い紹介しました。

(2019.10.10.記 文責・安島)

幻の村山村騒動1 幻の村山村騒動2

参考までに隣接の村々の状況です。

東村山市 明治22年(1889)野口、廻田、久米川、大岱(おんた)の四ヶ課村組合村に 南秋津村を合併して東村山村となっています。

武蔵村山市 大正6年(1917)中藤、三ツ木、岸村が合併し、村山村となっています。

明治34年(1901)3月8日、高木村他五ケ村組合村で会議の開催通知が出されました。

議題は「高木村他五ケ村組合村の各村を合併して一村とする」です。

3月11日、組合議会が開催されました。その時提案された議案には

「当六ケ村を合併して一ケ村とし、村山村と称すること」

とありました。出席した各村の議員は

「各村自治体の消長に関する重大問題なので、各村で十分協議をする必要がある」

として満場一致で会議を延期し、会議の再開を17日と決めて散会しました。

各村とも持ち帰り、蔵敷村では3月25日

「蔵敷村を他村へ合併しようとする組合村村長の意見には絶対反対」

を議決しました。

3月27日、高木村他五ケ村組合村議員は連名で北多摩銀長に陳情書を出しました。

「不法もはなわだしい。各村自治政の権義を保護ください」

3月31日、これらの動きがあるにもかかわらず組合村宮鍋村長は

明治34年(1901)3月31日高木村他五ケ村組合村の村長宮鍋庄太郎が東京府に上申書提出

・六か村を合併

・村山村

とする

組合村を構成する