庚申塚

東大和市指定文化財 市史跡

所在地 蔵敷2-508-3 昭和49年9月20日指定

指定理由 近世のこの地方の民俗信仰及び地名を知る資料として価値のあるものである。

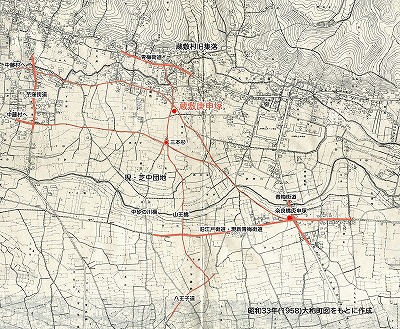

蔵敷二丁目の青梅街道から芝中団地のほぼ中央を通り、中砂の川橋を越えて新青梅街道に達する道があります。また、奈良橋庚申塚から斜めに北西に向かって進み、芋窪一丁目で青梅街道に達する道筋があります。いずれも昭和の中頃までは主要な広域の交通路でした。この二つの道が交差する箇所(蔵敷2-508-3 )に庚申塚はあります。

この地は、江戸時代には村のはずれで、昭和20年代まで、人家から離れた原中にぽつんと塚がありました。当時の道路は塚に向かって左側が江戸と村山地方(武蔵村山市)を結び、右側が砂川(立川市)を経て八王子方面への主要な道筋でした。

そのため、この三角辻には庚申塚が築かれました。東大和市内では、村はずれにまつられている賽の神がほとんど無く、それとおぼしき地には馬頭観音や庚申塔、巡礼供養塔がまつられます。この辻にも、正面左から湯殿山大権現祈願塔(天明2年・1782)、馬頭観音(文政8年・1825) 、庚申塔 (明和元年・1764)、西国・坂東・秩父百番霊場巡拝供養塔(明治28年・1895)がまつられています。集落をはじめ、交通の安全、交易の隆盛などを願った姿が浮かびます。石造物については別に記します。

なお、東大和市には、道筋がY字形に交わる箇所には「しようげ」がたむろするとの伝えがあり、それらの供養のためにも庚申塔を主とする塚が築かれたものと考えられます。

東大和市内には、塚の形は失われましたが、清水に庚申神社、奈良橋に庚申塚があります。

お願い

庚申塚の古い写真をこのページで紹介したいです。お持ちの方、是非、お寄せ下さるようにお願い致します。

蔵敷庚申塚の石仏

奈良橋庚申塚 清水庚申神社

辻しようげ

おそらく、子供たちには「しようげ」か、何か恐ろしげな話が語られたものと思われます。

道路に、自動車の往来がなく、主に歩く場所だった頃のことです。道筋が三角形に交差するところがありました。そこには、お地蔵さんや幣束がまつられていました。最近では道幅が広がり、歩道がつくられて、石仏や石塔は神社やお寺にうつされて、幣束も見ることが出来ません。

蔵敷庚申塚1

道筋がY字形に交わる箇所(蔵敷庚申塚)

そんな場所での出来事を『東大和のよもやまばなし』は、次のように伝えます。

「Y字形の三角辻には悪い神様がたくさん集まっていて、通る人やそこに住む人になにかとわるさをするものだ、と昔から言われていました。これを「辻しようげ」と言っていました。ですから三角辻は利用価値が低く、たいていは石仏、石塔などが建っていたり、捨て場になったりしたものでした。

一年間の厄払いをした幣束やご用済のお札が捨てられていて、風雨にたたかれてとけかかり、なにやら陰湿な雰囲気をかもし出していました。夕暮時の辻はことさらにうす気味悪く恐しいものでした。

「辻しようげにたかられるといけないから、辻は足早に通りなさい」

と常日頃、母親にいわれているので子供達は、たかられないうちにと目をつぶって一目散に駆けぬけました。それでも運が悪いのか、神様の気に入られたのか、中には「しようげ」にたかられて虫を起したような状態になって、親をびっくり仰天させたものでした。

五日市に、たかった「しようげ」を抜いてくれる人がいましたので、そんな時は早速、自転車の荷掛に子供を乗せて連れていきました。三十代の男の人で、特に祈祷を職業としているわけではないのですが、効き目がると評判でした。数珠(じゅず)をかけて何やら云いながら拝むと不思議に「しょうげ」が抜けて、また元気な子供に戻ったものでした。」(『東大和のよもやまばなし』p47~48)

蔵敷庚申塚2左から、湯殿山大権現祈願塔、馬頭観音、庚申塔、

西国・坂東・秩父百番霊場巡拝供養塔

東大和市内には、現在もいくつかの三角辻があります。しょうげの話はなくなり、御幣もあげられていません。プライバシーの問題もあり、代わりに、蔵敷の庚申塚を紹介します。

この地は、江戸時代には村のはずれで、昭和20年代まで、人家から離れた原中にぽつんと塚がありました。道路は左側が江戸と村山(武蔵村山市)を結び、右側が砂川(立川市)を経て八王子方面への主要な道筋でした。

そのため、この三角辻には庚申塚が築かれました。石塔として、湯殿山大権現祈願塔、馬頭観音、庚申塔、西国・坂東・秩父百番霊場巡拝供養塔などがまつられて居ます。おそらく、子供たちには「しようげ」か、何か恐ろしげな話が語られたものと思われます。

蔵敷

東大和のよもやまばなし