文政の改革組合村の編成

文政十年(1827)8月22日、関東取締出役の脇谷武左衛門・太田平助・河野啓助・吉田左五郎から、取締筋改革のため組合村を結成することを命ぜられ翌二十三日昼九ツ時各村から一人ずつ所沢村の名主倉片助右衛門宅へ集まり、出役から趣旨の説明をうけた。

その後九月四日、同十四日の二回集会をもち、組合村の試案を作成している。

当初の案では中里・野塩・南秋津・大岱・野口・久米川・廻り田で小組合、清水・後ケ谷・高木・奈良橋・蔵敷・宅部・芋久保で小組合を結成し、九月は蔵敷・奈良橋・高木・後ケ谷・宅部、十月は野口、十一月廻り田・清水、十二月が大岱・久米川が月番を勤めるというものであった。

ところがこの案は採用されず、親村、寄場を所沢とした次の案が作成された。

㋑所沢・同新田・上新井・同新田・久米・平塚新田・北田新田・北野新田・神谷新田・堀兼新田〆十か村

㋺上安松・下安松・北秋津・牛沼新田・下新井〆五か村

㋩久米川・大岱・南秋津・野塩・中里・野口〆六か村

㋥南永井・北永井・日比田・坂之下・城・本郷〆六か村

㋭町谷・岩岡新田・菩提木・新堀・大鐘・正楽寺・堀口・川辺・氷川・打越・堀之内・荒畑・岩崎〆十三か村

㋬三ケ嶋・同堀之内・北野・中北野〆四か村

㋣蔵敷・奈良橋・高木・宅部・後ケ谷・清水・廻り田〆七か村

㋠上留・中留新田・下留・亀ケ谷〆四か村

このうち㋩ と㋣ は多摩郡に属する村むらで、他は入間郡に属する村むらである。

理由は不明であるがこのうち㋠ は別の組合に編入されることとなり、文政十二年(1829)三月、「組合村々取締方其外議定連印書付」が作成された。

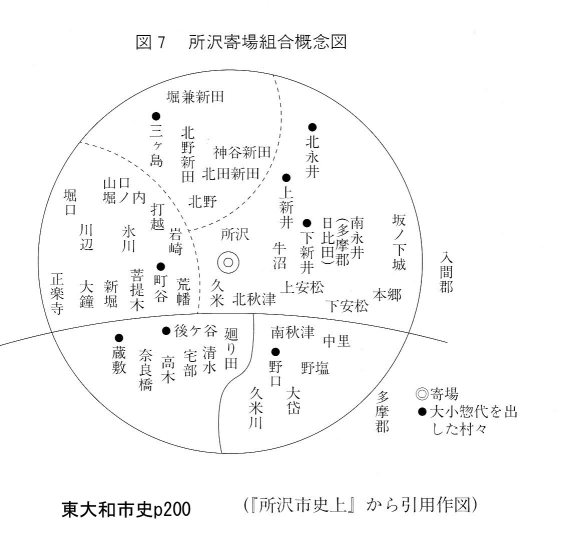

本史料は前文五か条、後文四十か条のいわゆる文政改革の法令の請書である。これによると多摩郡十三か村、入間郡三十五か村、合高、一万五千三百拾五石七升九合、その家数の合計ほ三三三一軒である。『所沢市史上』を参考に前記史料で修正増補したものが表2であり、それをもとに作成したものが図7である。ほぼ現在の所沢市と東村山市、東大和市の全域と清瀬市の一部を含む広域な地域が所沢組合に編成されたことがわかる。

所沢組合と蔵敷組合

所沢を寄場とする五十三か村組合のことを大組合といい、蔵敷を中心とする前述の㋣ を小組合、蔵敷組合という。農間渡世の調査や、小組合を単位とする小組合議定や請書も作成されたがこののち原則として幕末までこの組合村の組み合わせは変更されていない。こののち約四十年余りはこの大組合が支配の単位として組合村を構成する人びとにさまざまな影響を与えることとなったのである。

法令の伝達をはじめとして、農間渡世の調査、浪人や犯罪をおかした者の取り締り、圏(おり)の設置、組合村入用の分担等、政治・経済・社会・文化のすべての分野でそれまでとは状況が一変している。関東農村の場合はこの文政の「改革組合村」の結成は大きな画期となっているのである。

大惣代と小惣代

組合村の中心である寄場は所沢村に置かれ、同村の名主である倉片氏が世襲している。小組合からは小惣代または大惣代が選ばれて年に十数回程度大小惣代の寄り合いがもたれている。大小惣代は世襲ではなく、人柄や政治力で選ばれたようであるが図7の概念図に示したようにほぼ選ばれる村が固定している。

結成時の文政十二年(一八二九)年は寄場名主が所沢村名主助右衛門で、惣代は町谷村名主民右衛門、三ケ嶋村名主次郎右衛門、北永井村重左衛門である。その後の変遷は表3の通りである。このうち天保三年(一八三二)の後ケ谷村の勘左衛門は杉本氏、文久二年(一八六二)の蔵敷村杢左衛門は内野氏である。これらの人びとは今日のように選挙で選ばれたわけではないが、その変更は当然幕府、関東取締出役の許可が必要であった。

弘化二年(一八四五)正月、後ケ谷村名主平重郎が小惣代の退役を願い出て、跡役を蔵敷村名主杢左衛門にしたい旨の願書の下(74)書がある。これによると、平重郎の父勘左衛門は文政十二年の改革のとき小組惣代となり、天保二年(一八三一)病死するまで勤めた。その後平重郎が跡をついだが寅年(天保十三年)より家中に大病の者が多く困窮のため御用向に差支えるため廻り田村名主太郎右衛門(傍線にて削除し、蔵敷分名主杢左衛門に訂正)に跡役を定めたいと思い村むら一同で評議し、他の大小惣代にはかったところ聊(いささか)も故障がないのでぜひ平重郎にかわって跡役を杢左衛門にしてほしいという内容である。多摩郡の小惣代はこのようにして杉本氏から内野氏へとリレーされたのである。

(東大和市史p197~200)