新編武藏風土記稿の家数 文政11年(1828)完成

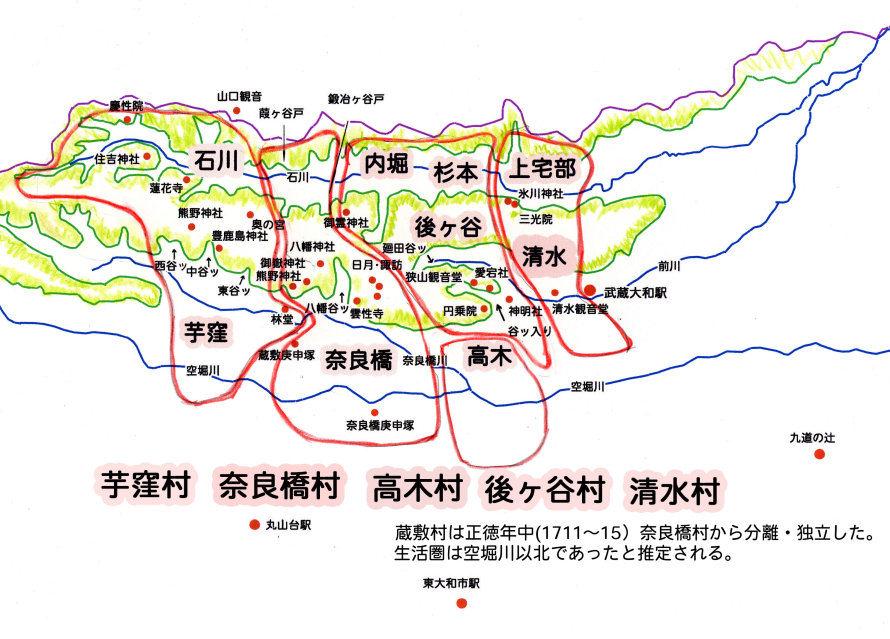

芋久保村 140軒

奈良橋村 58軒

蔵敷村 55軒

高木村 52軒

後ヶ谷村 45軒

宅部村 42軒

清水村 52軒

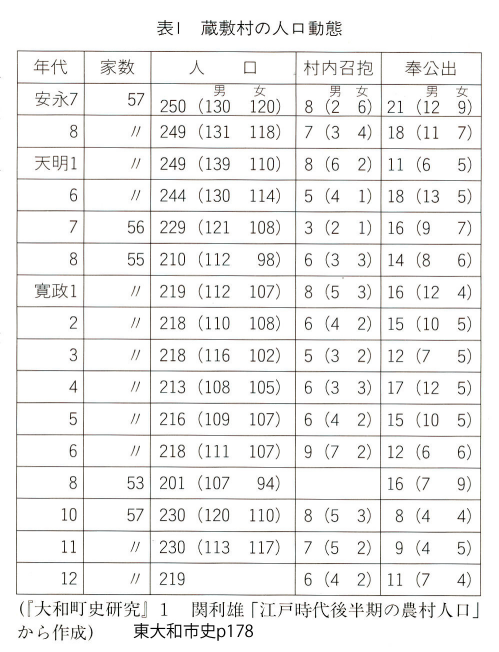

安永7年(1778)

寛政12年(1800)

後ケ谷村は逸見四郎左衛門と溝口佐左衛門の二人が支配者となった。

逸見は甲斐国の浪人で家康に仕官したものであり、

溝口は伏見城の番をつとめたという。

延宝二年(一六七四)には後ケ谷村逸見四郎左衛門の知行分が幕府領になった。(5)

享保二年(一七一七)に作成された「山根九万石地頭姓名高訳帳」によれば、

後ケ谷村は溝口佐左衛門知行地が一六五石、石川伝兵衛代官所の支配地が二〇三石余であった。

この後、後ケ谷村の溝口佐左衛門知行地が宅部村となったのだろう。

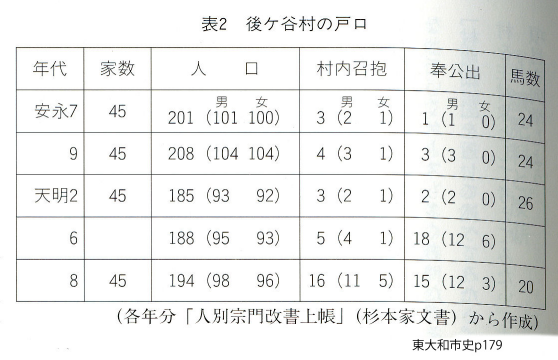

幕府領となった後ケ谷村は、享保元年六月まで代官の交代が六回あった(表2参照)。

幕府領となった市域の村むらの代官交代は、後ケ谷村と同様な経過をたどったのだろう。

東大和市で二番目に古い庚申塔(1698年)、市最古の馬頭観音(1791年)が祀られ。内堀村と彫られている。

狭山之栞では

慶長2年(1597)3月、逸見四郎左衛門と溝口佐左衛門の二人が支配者となった。各165石

延宝2年(1674)12月、逸見四郎左衛門上地 代官中川八郎左衛門、近山五左衛門支配 御料

延宝5年(1677)3月に後ヶ谷村と定めたとする

溝口氏は元文2年(1737)7月、上地

狭山村の内宅部 12軒

狭山村の内宅部郷内堀 28軒

旧後ヶ谷村 49軒