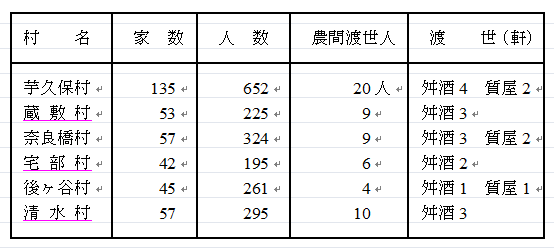

東大和市域では、文政10年(1827)の資料があります(杉本家文書)。酒小売商、研屋、湯屋、髪結、腰物類売買、質屋の調査が行われた時の書き出しです。桝酒屋が多いのが不思議です。

(東大和市史p203)

質屋については、安政2年(1855)の状況が「質屋書上」により辿れます。

・蔵敷村の名主杢左衛門(15石7斗、天保5年(1834)開業)

・高木村百姓源兵衛(10石3合、天保6年(1835)開業)

・同村百姓清五郎(9石8斗、天保7年(1836)開業)

・同村名主庄兵衛(30石5斗、明和元年(1764)開業)

が質屋を開業しています。また、文政10年(1827)、新規質屋渡世願を後ヶ谷村組頭忠右衛門、新規古鉄商渡世願いを後ヶ谷村百姓熊右衛門が出しています。いずれも村の有力者です。文政・天保年代に小売業と併せるように急速に有力者の質屋開業が進んだことがわかります。

・蔵敷村の名主杢左衛門(15石7斗、天保5年(1834)開業)

・高木村百姓源兵衛(10石3合、天保6年(1835)開業)

・同村百姓清五郎(9石8斗、天保7年(1836)開業)

・同村名主庄兵衛(30石5斗、明和元年(1764)開業)

が質屋を開業しています。また、文政10年(1827)、新規質屋渡世願を後ヶ谷村組頭忠右衛門、新規古鉄商渡世願いを後ヶ谷村百姓熊右衛門が出しています。いずれも村の有力者です。文政・天保年代に小売業と併せるように急速に有力者の質屋開業が進んだことがわかります。

◎文久3年(1863)拝島宿組合農兵資料では

芋窪村 戸数81 男193 女199 計393となっている。(福生市史上p949)

◎慶応3年(1867)貯稗有る穀並びに家数人別取調

芋窪村 80 220 214 434 (福生市史上p961)