河岸街道

2011年7月23日

14:33

現在の道路番号129号線

村山道、志木街道よりも清戸街道、河岸街道は登り下りが少ない

清戸街道、河岸街道とも清瀬で志木街道に合わさる

河岸街道は江戸街道から新河岸へのルートではなかったのか

武蔵村山市では東大和市で江戸街道と称する道を「引又街道」と呼んでいた。新河岸川の引又河岸のある場所への道である。(村山町史p438)三本榎木は一里塚かp442

石灰の運搬が引又河岸から行われるようになってから使われたと考えられる

新河岸川運行と引又河岸

荒川の支流の新河岸川は古くは内川と呼ばれていました。ところが寛永15年(1638)1月に川越に大火があり、日本三大東照宮の一つである仙波東照宮が焼失すると、これを復旧するため江戸城紅葉山御殿を分解して移築することになり、その時、当時古市場(現川越市)ないしその少し上流あたりまで水運がおこなわれていた内川が着目され、現在の新河岸の地点まで遊水池をつないだり、掘削したりして新水路と河岸場を作りました。この河岸場は新しく作られた河岸場のため新河岸と呼ばれ、新河岸までの舟運が盛んになるといつしか川の名前も新河岸川と呼ばれるようになりました。

武蔵野台地の北東縁を流れる水量豊富な全長約30里(約120km)にも及ぶこの川の沿岸には、数多くの河岸場が設けられました。その数は、河の口(現和光市)までに23カ所、荒川に合流してから浅草花川戸(現東京都台東区)までの荒川筋に16カ所余りに及びました。

数ある河岸場の中でも特に引又河岸(明治7年以降は志木河岸)は後背地の広さと集散する物資の量の点で群を抜いていました。それは、引又の地が経済、交通上の要衝の地でもあったためでした。

廻漕問屋も寛永年間(1624から44)には三上家(下の問屋)が、明暦2年(1656・一説には元禄年間)には井下田家(上の問屋)がそれぞれ創業しています。高須家は、明治13から14年頃に三上家が廃業した後、井下田家と共に引又河岸で廻漕業務にあたるようになりました。

隆盛を極めた新河岸川舟運も大正10年からの河川改修により水位が低下し、舟の航行が著しく困難となったため、昭和6年に県から通船停止令が出され、ここに300年以上にもわたる物資輸送の役割を終えることになったのです。

貼り付け元 <http://www.city.shiki.lg.jp/53,2415,263.html> 志木市HP

宝永4年(1707)ころ、扇河岸、新河岸(川越市)を経て船積みで荒川を下り江戸へ運ばれるようになった。

正徳の頃、中藤村から清戸を経て引又河岸(埼玉県足立町)から荒川を船で江戸へ出る順路ができた。

享保18年(1733)上師岡村吉野家文書 28ヵ村の石灰付送りの責任が示されている。

箱根ヶ崎村、石畑村、殿ヵ谷村、中藤村、奈良橋村、小川村、田無村・・・などの村名がある。

(青梅市史上P806)

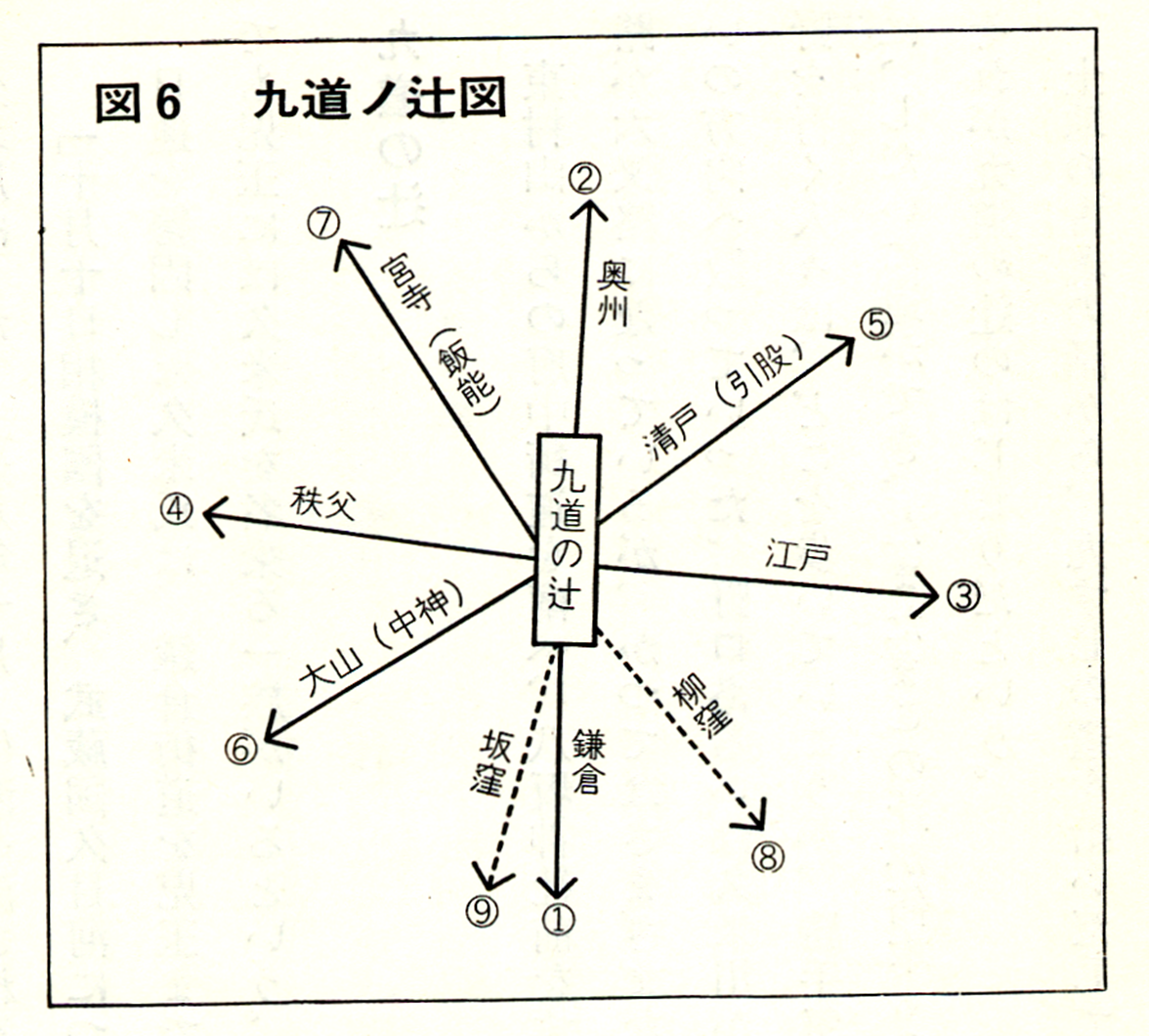

土地の古老の話から、九すじの道を拾いだしてみると、南北に鎌倉道一奥州道、東西に江戸道一

秩父道、野火止用水に沿って中神へ向う大山道一清戸・引股道、それに西北の方宮寺・飯能へ向う道と東南・西南へ向う野道があった。これを御窪道(字窪への道)と呼んだ。これが東南方柳窪への道か西南方坂窪への道か、このあたりのことは不明であるとのこと、いずれにしても現代の地図から九本の道すじを探しだすのは少々むつかしく、まさに私にとっては"若道の辻"であった。

それかあらぬか府中街道べりの信号機のかげに「九道の辻」と記した標柱は、いまにも溝の中に落ちこみそうに苦しげに傾いて」立っていた。

現在の青梅街道がひらけるまで、青梅と江戸とを結ぶ道は九道の辻を東西に通っていた。九道の辻から青梅へ向う道は、途中八王子への鎌倉道の支道と交叉し、五日市へ向う伊奈街道を分岐し、福生道を分け、箱根が崎で大山道と交叉し、六道の辻を経て青梅に入った。(『村山町史』)さらに九道の辻から東へは江戸へ向う道だけでなく、西へ向う伊奈街道と同じく引又街道と呼ばれる産業道路があった。信州伊奈谷からよびよせた石工の住む伊奈村からは、江戸城築造用の石材を出したが、引又街道は九道の辻から東北に向い、引又河岸(埼玉県志木)の舟運を利用するために、多摩の物産や大名・旗本屋敷建設のための石灰を、荷駄として河岸まで運び、駄として河岸まで運び、川越ー江戸間の舟運を利用したのである。したがって、近世に至るまで辻ができるほどの交通があったとは思われない。南北に縦断する鎌倉街道が、またそれ以前の東山道が、無人の武蔵野を南北に通っていただけであった。

蜂矢敬啓(はちやたかひろ)鎌倉街道Ⅲ実地踏査 史跡p81~83)

㊤河岸街道

清水の旧字、立ノ窪と下東京道の間を走る道で、江戸街道から北東へ分れて進む。多摩湖交通の先を左折してすぐ東へ向う道がある。市道三号線を突切って道なりに三〇〇㍍ほどのところに、元美鈴幼稚園があった。今は新しい住宅が建ち並ぶ。この道を清水では河岸街道と呼んでいたという。東村山市内へ入ると通産省の研究所などの施設で現在は途切れているが、その先は清戸街道に合流している。清戸から舟運の新河岸川(志木市)の船着き場に続くから、この名称が付けられたのであろう。

本村から離れた場所だから、古くはこの土地の人たちよりも他所の人びとの往来に利用されたものと思われる。

(東大和市史資料編9道と地名と人のくらしp25)

引又の市の起源

水災の多い宗岡から市場が引又に移った時期はいつ頃であるかはっきりしない。地元の文書には天和二年(一六八二)に創始されたと書かれたり、元禄十二年(一六九九)に松平美濃守の仰せ付けによって始められたと記載されているかと思うと、元禄十二卯年三月改と記された文書もある。ところが実際は天和二年よりも更に古いようだ。「引又は舟着きの便が良いので二八か村の共同出願によって市を取り立て肥料の売買をして耕作が自由にできた。かくて十年迄は市が立ったが、清戸村から引又に市が立っては清戸の市が成り立たなくなると訴えたため、引又の市が中止させられたが、清戸に行くには遠くて不便なのでなんとか引又の市を復活させて頂きたい」と二八か村の名主が訴え出た天和二年の「引又市場取立訴訟願」によれば、天和二年の前に暫く空白期間があり、その前に一〇年間市が続いたと理解できる。この空白期間を何年間と見るかによって結論は違ってくるが、仮りに空白期間を五年間とした場合、引又の市の創始は一五年前の寛文七年(一六六七)となるが、ブランクが僅か一年間であれば寛文十一年ということになり、いずれにしても寛文年間であることには間違いなさそうだ。承応四年(一六

志木市史上p383

五五)に野火止用水が開通して、引又の後背地である野火止・北野・菅沢・西堀(以上、現新座市)や北多摩北部諸地域での開発が進み、農業生産力が増大してくると、単に肥料を購求する場としてだけでなく、余剰農産物を販売する場としても、水陸交通の要衝に位置している引又の市は周辺農村に不可欠のものとなっていたことだろう。