清水上ノ台遺跡

敷石住居

上ノ台遺跡

楽しみな遺跡です。旧石器時代(12000年前)から、一度は途絶えていますが、平安時代(1000年前)にかけて人が活動した跡が残っています。

清水二丁目~三丁目、清水神社の南側から庚申神社にかけての横に広い地域です。

地元に住んでいても興味津々の地形です。図のように狭山丘陵の麓は小さな谷になっています。そこに、二ッ池から流れる前川と高木地域からの湧き水を集める細流が流れます。この二つを越すと、南にゆるやかな斜面が続き、やがて台地となります。実感そっくりの「上ノ台」の地名が残ります。この微高地を中心にして、比較的広い範囲に広がるのが「上ノ台遺跡」です。

遺跡の南端は空堀川に達します。そして、再び少し登り、平坦になって砂川地域までかっての武蔵野が広がります。

昭和33年(1958)大和町地図を元に復元してみました。

上ノ台(うえのだい)遺跡は、狭山丘陵の南方に広がる台地の微高地を中心に、比較的広い範囲を占める遺跡である。周辺の地形を観察すると、ゆるやかな斜面を南に下れば空堀川が流れ、北側には狭山丘陵まで続く小さな谷が入り込んでいる。

この遺跡で本格的な発掘調査が行われたのは、一九七八年(昭和五十三)が最初となるが、もっとずっと古くから遺跡の存在は予想されていた。明治時代、畑の開墾中に、長さ四五センチメートルの大きな石皿(いしざら)が見つかったからだ。使用によって真ん中がすり鉢状にくぼんだ典型的な形で、東大和市の指定文化財となっている。またこの石皿とともに磨石(すりいし)もセットで見つかっており、両者が一体の道具として使われたことを示す貴重な例となっている。

こうした中で、一九七八年、周辺の宅地化が活発になってきたことから、遺跡の保護保存のための基礎資料を得る目的で調査が行われた。

発掘調査では、まず遺跡内の畑の表面に顔を出している土器や石器などの遺物の採集を行ない、遺跡のおおよその範囲を推定した。その結果、縄文時代の遺物が遺跡東部に、土師器(はじき)など平安時代の遺物は西部に集中する傾向が見られ、上ノ台遺跡の中でも時代により中心となる場所が違うことを示していた。

そして試掘坑を設定して住居跡など遺構の存在を確認したところ、一辺の長さが三・四㍍という小さな正方形の竪穴(たてあな)住居跡が検出されたが、カマドの位置などからさらに周りを調べると、中央の堀り込みの外側一層ぐらいまでが、住居として活用されていた可能性が高いことがわかった。発見された遺物は数十点と少なかったが、土器の特徴から平安時代前半

のものと思われる。

このほか畑の耕作土の中からだが、丸ノミ形石斧と呼ばれる大形の石器が発見された。この石斧は、市内でも多く見つかっている縄文時代の打製石斧(だせいせきふ)とは違う特徴を持った石器で、関東地方では珍しい遺物といえる。

ところで、この丸ノミ形石斧と同じ時代の遺物が、この発掘より以前に発見されていた。大形槍先形尖頭器(おおがたやりさきがたせんとうき)という一七センチメートル余りの石器で、一九七六年に畑仕事をしている時に見つかったものだ。二つ

の遺物とも、耕作土内からの出土だが、付着していた赤土から、もともとは関東ローム層の中にあったことは間違いなく、およそ一二〇〇〇年前頃のものと考えられる。

一九八六年(昭和六十一)、ゲートボール場と道路の整備に先立って発掘調査が行われた。

調査区域全体に耕作の影響が強く、遺構・遺物の保存状況は良くなかったが、関東ローム層(赤土)の中から、およそ一万二〇〇〇年前のナイフ形石器や焼土が見つかった。これは以前に見つかった丸ノミ形石斧や槍先形尖頭器とともにこの時期に生活が営まれていたことを裏づけるものである。しかし数点の遺物だけでは、具体的な暮らしの様子まではわからない。(p107)

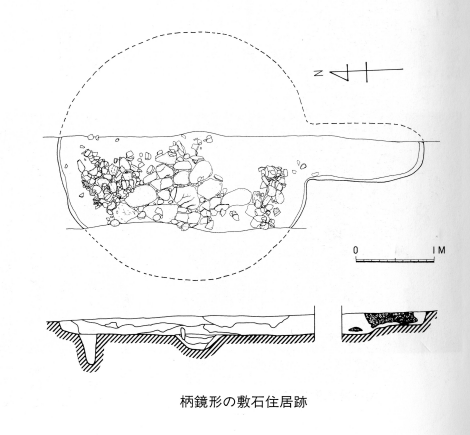

一九八六年の調査で特筆すべき点は、縄文時代中期の敷石住居跡が発見されたことだ。残念ながら道路工事により三分の二程は失われてしまっていたが、柄鏡形(えかがみがた)の住居の中央の炉と、その周りに敷きつめられた扁平な石が検出された。住居内からは、縄文時代中期の末ごろの土器や、石棒(せきぼう)という石器の破片なども出土している。特に石棒は、破片をつなぎ合わせて復元すると直径一五センチメートル、長さも五〇センチメートル近くになる大きなもので、日常生活で使うものではなく、子孫繁栄など信仰の対象となるものだったと考えられる。

縄文時代の住居跡は残念ながらこの一軒だけしか見つかっていないが、市内では他に例のない敷石住居跡という形態や、大形の石棒の存在から考えて、この住居跡が遺跡内で特別な役割を持っていたと考えられるたろう。

上ノ台遺跡で明らかになった遺物や、住居跡などの遺構を見直してみると、丸ノミ形石斧や槍先形尖頭器が最も古い約一万二〇〇〇年前に出現し、次に現れたのが約四五〇〇年前にあたる縄文時代中期の敷石住居跡、そして約一〇〇〇年前の平安時代にも竪穴住居での暮らしがあったことがわかっている。それぞれ間が途切れてはいるが、全体で見れば一万年以上の長い期間、人々の暮らしの舞台であったことを示している。それは、当時の人々にとって、この場所が暮らしやすい場所だったと考えることもできる。東大和市史資料編3p108

調査報告書 上ノ台遺跡

p13

見できなかった。

カマドは竪穴北壁の中央やや西寄り、ちょうど焼土の堆積土のあった東端あたりを焚口

とするように、壁の上にあることが発見された。そのカマドは粘土を厚さ5~10cmほどに

つみあげられていたが、いまは上の方はみんなこわされ、耕作土層中に粘土片が多数散乱

して発見された。しかしカマドの土台になる。ような部分は残存していて(第11図)、おお

よその形は推測することができる。それによると焚口から煙出しの部分までが1.5m、焚

口巾が30cm、カマドの主体の部分の巾が1.5m、煙出しの巾が60cmという大きさを示し、

住居に付属したカマドとしてはけっして小さい部類ではない。

住居復原図(第13図)の奥の方に、中央部にカメをのせたカマドの想像図が描かれてい

る。竪穴に面した手前が焚口で、煙出しは屋根の外につき出している。

このように竪穴住居にカマドが付属施設ととして作られるのは、古墳時代中期(いまか

ら約1500年前)以降一般にみられることであるが、その多くはカマドは住居の床面から壁

にそって作られ、煙出しだけが外にのびているのが普通である。上ノ台第1号住居跡のよ

うに、カマド全体が竪穴の外につくられていたという例はめずらしい。

ところでカマドの主体部が壁の上にある以上、そのカマドをふくむ竪穴の周辺部が住居

の内側、つまり住居の一部であった可能性は非常に強い。そこで竪穴周辺を精査してみる

と、はたせるかな西南隅に径30cm×40cmの楕円形で、深さ33cm(ローム上面より)の柱穴

と思われる穴が一ヶ所検出された。また北壁上のカマドの東側には、2点の杯(つき)形

の土師器が、あたかもそこに置かれるように発見された。しかも竪穴の外周1mほどの間

は、黒土層最下部のやや褐色をおびた土層の上面(これが当時の生活面のつづきと考えら

れる)が、やや固く、平らになっていた。

以上のような結果から考えてみると、この第1号住居跡は、掘り込まれた方3m余の狭

い竪穴内部だけが住居ではなく、竪穴の外のかなり広い空聞をふくめた部分が、住居の一

部として機能を果したとしなければならないだろう。第13図はそうした考えにもとついて

描かれた、上ノ台遺跡の第1号住居の想像図である。

(3)住居跡から発見された遺物

第1号住

居跡から発見された遺物は、すべて土師器といわれる土器であった。住居の複原図では、

壁の上に当る空間に、鎌や鍬の絵が描いてあるが、これらのものはあったとしてもこの時

代には鉄で作った道具であるから、土の中で腐ってしまって残っていない。ましてや文化

の中心から遠かった武蔵の一角の貧しい一戸の家に、どこにでも鉄の道具(農具)一式が

完備していたのかどうかもあやしいことで、ことによると農具は耕地とともに土地の支配

者だけの所有するものであったとも考えられる。

そうした貧しさの表徴のように、第1号住居跡から発見された土器をみてみると、40片

ほどの土器片が出土したが、そのうちカメ(煮炊きに使う容器)とみられるものが一片

あるだけで、他はすべて小さな杯(食事の時に使う一人一人の椀と考えればよい)であっ

た。っまり単純に書けば、ただ一つの鍋、釜にあたる土器と、わずかな数の一人用の食器

が、この上ノ台第1号住居跡に住んだ人々の財産だったということになる。

万葉集に出てくる大伴家持の「貧窮問答歌」をひきあいに出さずとも、復原図にクモの巣

を描き、カマドの煙出しから煙の立ちのぼる光景を省きたくたるほどである。

第12図に形のわかった土師器の杯6点を図示した。特徴はロクロ(回転台)で成形した

痕がそのまま器面に線のように残っていること、高台付のものがあること、そして図では

わからないが底面が糸切底になっていることなどである。これらの特徴は土師器のうちで

も型式上非常に新しいもので、おそらくその時期は平安時代の初期だといわれるいる。府

中に荘大な武蔵国分寺が造営された頃の、栄華からは見放された庶民の生活が、この上ノ

台第1号住居跡に暗示されている。

府中市復元住居跡

柄鏡形敷石建物跡

旧所在地府中市清水が丘1-13

縄文時代中期(今から約4,500年前)の集落遺跡として知られる清水が丘遺跡で発掘調査ざれた建物跡を移設(造形保存)したものです。

柄鏡のような平面形をして、床に石を敷き詰めた形式の建物跡が、縄文時代中期から後期にかけての、関東・中部地方と東海地方東部の遺跡で発見ざれています。

この建物跡もその典型的なものです。造られた理由や使い方についてははっきりしていませんが、呪術(じゅうじつ)や祭祀(さいし)と関係ある可能性があります。

敷石に用いられた石は、多摩川から運んだと思われる丸い砂岩が中心で、最大のものは重ざ約20キログラム、石の総数は約600個、全体で約850キログラムになります。

大昔の国分寺

敷石住居跡の発見-竪穴住居跡にも流行がー

縄文時代の中期末から後期にかけて、住居の床面に石を敷く風習が関東から中部地方にかけての地域を中心に流行しました。この住居は、円形プランで片側の壁の部分が張り出した形をしていることから別名「柄鏡形住居」とも呼ばれています。

市内における敷石住居跡の発見は古く、昭和12年に後藤守一氏により西恋ヶ窪1丁目15番地で発掘調査が行われ、考古学雑誌に「武蔵国分寺村に於ける敷石住居遺跡の発掘」と題して市内最初の敷石住居跡が報告されています。

昭和23年には、学習院大学により日立中央研究所構内で発掘調査が行われ「武蔵国恋ヶ窪敷石遺跡発掘調査報告」として同大学の史学会報に

掲載されています。

その後、敷石住居跡は平成元年と3年に恋ヶ窪東遺跡で7軒が検出され、この地域に多く分布していることが明らかになってきました。

敷石住居跡はそれまでの竪穴住居跡と異なり形状が特殊で、古くから研究が行われています。初期の研究成果として先に紹介した後藤氏の業績が特筆されます。氏は、敷石住居跡の集成を行い分布の特性・形や大きさ・張り出し部分の問題・年代についてふれ、これらの研究の成果は今日まで論じられている敷石住居跡の基本的問題のほとんどが網羅されています。また、「敷石遺跡のすべてが住居跡であろうか」と述べ、敷石面は祭だん壇として使用されたのではないかという考えを示しています。さらに、張り出し部分について民俗誌的資料を参考例に家の出入口ではないかと指摘しており、今日では一般的な解釈となっています。

それ以降の研究では、遺跡内で単独発見される敷石住居跡を「ムラ」の中での特殊な祭祀場と位置づけていました。しかし、大規模開発に伴う発掘調査によって敷石住居跡の発見も次第に多くなり、数軒がまとまって発見される場合が増えてきました。このことから、「ムラ」の人々が生活をしていた一般の住居で、各々の家で祭祀が行われていたという解釈がなされるようになってきました。さらに、そのような遺構を人々に作らせた縄文後期の歴史的背景について目がむけられているようです。

市遺跡調査会では、後藤氏が調査を行った恋ヶ窪遺跡の敷石住居跡を、平成2年度に再発掘しました。調査成果として、当初発掘の円形プランより南東に張り出し部分があることがわかり、この住居跡も柄鏡型の敷石住居跡であることが判明しました。遺物は、縄文後期の堀之内式の土器片が少量出土しています。敷かれている礫を観察すると、3せきか所に祭祀に関係する遺物である石棒の破片が使用されており、この家の中でも祭祀が行われていた可能性が考えられます。この敷石住居跡は調査終了後に埋め戻し、現地で保存されています。(p84~85)

松藤和人著 『日本列島人類史の起源 -「旧石器の狩人」たちの挑戦と葛藤-』 雄山閣 2014年 ISBN 978-4-639-02313-5 C0021