経済更正指定村

昭和5年(1930)世界恐慌は日本にも押し寄せました。それは都市・農村を問わず、深刻な影響をもたらせました。都市には失業者があふれ、農村には農産物価格暴落による疲弊が、人身売買を生むまでになったとされます。東京百年史はその状況を次のように記録します。

「恐慌の波は都市ばかりではなく農村にも深刻な影響をあたえた。つまり、蔬菜類や繭の値下りを前ぶれとして、昭和五年十月二日、第一回米収穫予想量が、過去九力年平均の一二・九%増の六、六八七万石と発表されたのを契機として、米価の暴落が始まり、同年の石当たり生産者価格が二七円余であったのに翌三日には、はやくも一六円台を、さらに十日をすぎると一俵五円で売るものすら現われた。全国平均庭先相場は昭和六年は石当たり一六円五四銭と、昭和元年以来最低の価格を示した。

しかし、他方の農機具や肥料は米価のようには下がらないため、農民の生活は窮迫し、農業労働賃金も低落の一途をたどった。いわゆる豊作飢饉に見舞われたのである。しかも都市の企業の操業短縮・賃下げ・人員整理は、ただちに農村に波及し、出稼ぎの仕送り減はもちろん、失業者の帰農が続き、ぼう大な失業人口をかかえた農村は、重税と地主制度のもとで二重三重の負担を負わされた。」(第五巻p193)

大和村も例外でなく、さらに、貯水池建設に伴う耕地の減少(三分の一)は厳しく、村には、貯水池の一時的ブームが去った後のピンチがこの時期に一度に重なりました。

①小学校の授業料徴収

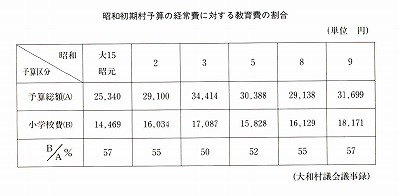

大正8年、大和村に合併するときの要因の一つが教育費の問題でしたが、その状況はずっと続き、昭和初期、村の財政は相変わらず教育費の圧迫を受けていました。

絶えず50%以上を占めています。

ここで起こったのが、授業料徴収問題です。当時の小学校(市町村立)は、原則として授業料は無料で、政令で徴収することを禁じられていました。ところが、昭和5年、大和村では、村の財政だけでは学校運営ができなくて、授業料を徴収することにしました。東京府にその旨を申し立てますが、府からは徴収してはいけない旨を通知してきました。

これに対し、大和村では下記文書のように、授業料を徴収しなければ、不完全な教育設備が完成できないから、特例をもって制限外授業料の徴収を認めるように、更に認可願いを出しています。

東大和市史資料編1 p16

その後、尋常小学校、高等小学校共に授業料の徴収増額議案が村議会に提出されています。

②借金の整理・経済更正計画

当時の大和村は純農村で、先に紹介したように、零細経営の兼業農家が多くなり、穀物生産から、現金収入を得やすい養蚕へと転換していました。世界恐慌は真っ先に生糸の価格下落をもたらせ、大和村の農業はその影響を直接に受けました。

昭和6年(1931)村は低利資金を導入して、桑畑の荒廃をくい止めようとしましたが、不況はそれを上回り、効果は期待できるほどではなく、荒廃が進みました。低利資金の融資、償還延長などの救済策には、農家自体が応じられなくなっていました。

昭和7年(1932)頃には、農民は生産と生活の両面に渡り借金を繰り返す状況になっていました。政府は「農山漁村更正計画」をたて、村の再生を図りました。それは

「農村部落の「隣保共助ノ精神」を活用し、「政府が特定の村を指定し、府県知事の指導下に、村長以下の村内有力者で構成された経済更正委員会に計画を立てさせ、各部落の実行組合を統制して、経済更正、負債整理をはからせようとするものであった。」(大和町史p463)

大和村は昭和8年(1933)、経済更正指定村の指定を受けました。実に早い措置で、当時の村の置かれていた状況は一刻の猶予もおかせなかった事が推測されます。昭和9年(1934)には次の組合が設立されています。

蔵敷養蚕実行組合 組合員66名 大和共同出荷組合 30名

高木農事改良実行組合 67 狭山養豚組合 70

大和養鶏組合 30

③負債整理組合

また、昭和9年(1934)3月には、大和村負債整理委員会が発足し、大字(=かっての村々)

ごとに「負債整理組合」の設立を進めました。「負債を抱えた農民らが組合をつくり、政府の融資と自助努力で借金を処理する・・・」(東大和市史p317)ものでした。

負債の概要は次の通りです。(大和町史 p465~466)

この状況について、大和町史は、次のように分析します。

『なお、経済更生計画の一環として、負債整理組合が設立された。当時、大和村における村民の負債額は後に負債整理組合が作られた際の調査であるが、組合員のうち一口一、○○○円以上のものだけで六一件、四九人、負債総額一二一、五八○円に上っていた。しかも一口一、○○○円以上の負債額は組合員総負債額の三六%にすぎず、その半ば以上は一、○○○円以下の零細な負債であった。

農民が、こうした負債に苦しむようになったのは、農産物価格が低く、工業生産物の価格が高いままに農業が資本主義経済に入りこんでいったことが基本的な理由であったが、恐慌以後の慢性的不況が、さらにこれに拍車をかけたのであった。

農民は負債によって一時の窮境を切り抜けるのであるが、しかしその負債がかえって重い足かせとなって生活を窮迫させ、更に負債を重ねて、生活を一路困窮へと追いやったのである。当時農民が負っていた負債を処理することは、解決しなければならない農村問題の一つであった。負債整理組合は、こうした問題を解決するために設立された。農村の負債者が組合を作り、政府の融資と自力によって自己の負債を整理しようとするものである。』 (大和町史p465)

これらの結果、やや改善が進んだと考えられます。大和町史、市史ともに、「翌10年には、滞納されていた昭和6年度以降の村税がほぼ90%位納入されるまでに至った。」としています。

④大和村経済更正計画

国の推進する「農山漁村更正計画」で、中心となるものの一つが、「産業組合」の設置でした。各地域にはその下部組織として農事実行組合が組織されました。大和村でも「村の中心地たる奈良橋」に「産業組合」が置かれました。現在の農協の前身です。

産業組合が置かれたところ

産業組合には、「共同作業場」「共同醤油醸造場」「農産物集積倉庫」「共同種豚場」「共同育雛舎」が設置されました。その内容は下表「経済更正計画に要した農業施設」の通りです。

(東大和市史 p316)

東大和市史では

『これらの計画は昭和十三年(一九三八)ごろまでに順次実行に移されていった。財源には各団体の自費のほか、借入金や国庫助成金があてられた。国庫助成の割合はおよそ五割だった。組合の設立や施設の充実のほか、共同収益地を設定して更生基金・備慌基金を積み立てる、零細農家に耕地を供給して食糧自給を図る、などの計画もたてられた。更生計画を徹底するため、年四回の村報発行も始まった。』としています。(東大和市史 p317)

⑤失業対策事業

以上は共同処理、負債処理の内容ですが、政府は失業対策を実施し、村には村道の補修工事が土木事業として実施されました。現在残る資料では、右の二つの工事が狭山と芋窪地区内で実施されました。工費は、併せて、2、900円です。果たして、失業の救済になったかどうか疑問が残ります。