結衆板碑

東村山市史6資料編 古代・中世 p903

光明院 応永の板碑

次に光明院の「応永の板碑」であるが(写真3ー26)、上下二片に切損しているものの、全長で一七一セソチメートルの大型の板碑である(古代・中世金石文1板碑62)。応永十三年(一四〇六)の銘をもち、百十余名の人名を刻んだ特殊な形態で、これは浄土信仰が民衆に広まるにつれ、連帯意識が強まり、結縁衆とも称される一結衆を組織して、後世菩提を念じ、阿弥陀像や供養塔を造立したその一供養塔である。光明院の法華経読諦塔は、一五世紀初頭、東村山地域で法華経の功徳を求め結集し、活発な仏教信仰が行われていたことを示す貴重な板碑といえる(市指定有形民俗文化財)。

光明院の法華経読諦塔 東村山市史(旧)p338

廻田町三丁目の光明院不動堂の境内

前面にある板碑(整理番号38)は、

多数の人名を刻んだ法華経読誦塔で、特殊な板碑の一つである。

現在は上下二片に折損し、下片は左端が三分の一ほど欠損し、上

片の中央にも孔が穿たれているなど、かなり損傷しているが、こ

の二片を並べてセメント製台石に接着してある。現在でも二片を

合わせた長さが一七一センチ(上端が欠け、根部の長さは不明)、

幅が六六センチに及んでいて、大型の板碑である。その銘文は次の通りである

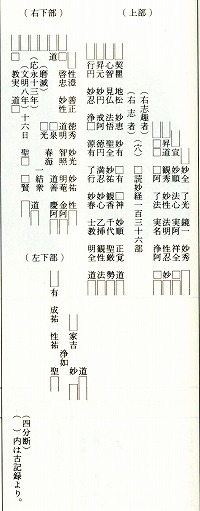

(但し、□は欠失、□は碑面損傷

の部分であり、〔〕内は「新編武蔵風土記稿」と「武蔵名勝図会」により、

()内は「狭山之栞」によって補ったもの。一は折損部分)。

光明院は新義真言宗で日光山光明院瑠璃光寺と号する。「新編武蔵風土記稿」に「今は住持もなきほどにおとろへ

たり、開山開基も詳ならず」とあるように江戸後期にはもはや衰微していたが、この板碑がもともと光明院のもので

あるなら、往時の繁栄を偲ばせるものといえる。

ところで、この板碑の紀年には応永十三年(一四〇六)説と文明八年(一四七六)説の二説がある。「武蔵名勝図

会」には「右志趣者□読妙経百三十六部応□十三

丙 戌十六」という銘文、「新編武蔵風土記稿」には「読

妙経一百三十六部、応永十三年丙戌十六日」という銘

文を掲げ、ともに応永十三年としている。ところが杉

本林志の「狭山之栞」には

右志 穴アリ

文明八丙申年

読妙経一百三十一部

月十六日

一 結衆 道珍

聖海

海賢 敬白

と、文明八年の年号を掲げ、さらに多数の人名を列挙し

ている。このように年号が両様に伝えられているのは

なぜであろうか。この点について注意すべきことは、

「新編武蔵風土記稿」には「本堂の右の方に古碑あり」

とし、「武蔵名勝図会」には「此碑土中より立る所かくの如し」とあって、文政年間には一部に欠損があっても、ほ

ぼ原形を保って境内に建っていたのに対し、「狭山之栞」には「地中に古碑ありしが、橋に掛けられしは惜しむべ

し」とし、また「中折れ天地も欠けたり」とあって、明治十年前後には二片に折れ、欠損部分も拡大し、しかも付近

の細流の橋梁になっていたことである。従って「狭山之栞」の文明八年説よりも、「名勝図会」と「新編武蔵風土記

稿」の応永十三年説の方が確実性が強いと思われる。

この推測を一層はっきりさせるのは、徳蔵寺境内に存在する次の刻銘のある宝簾印塔(整理番号2)である。

右志者、為一結衆逆修、奉造立石塔一基、祈現当二世、仍法界平等利益耳

明徳二辛 羊 十月十九日 契◎晶 敬白

この宝籏印塔にみえる一結衆の代表者である契◎盟(けいく)という僧は光明院の板碑

にも、左側の第一行上段に名を連ねているのである。ありふれた法号でない

契◎盟という名前が、両方の金石文に見られることは、これを同じ人物と推定

させるに充分である。この宝篋印塔がいつから徳蔵寺境内にあるかは明瞭で

ないが、少なくとも現在この宝篋印塔のある徳蔵寺は、光明院から二・五キ

ロほど隔たるにすぎない。そこで光明院の板碑の造立された年代は、契◎盟が

宝篋印塔を造立した明徳二年(一三九一)からあまりかけ離れた年代でない

筈である。ところが板碑がかりに文明八年(一四七六)とすれば、明徳二年

から八五年後となって、同じ人物の活動が考えられない。これに対して、応

永十三年(一四〇六)ならば明徳二年から一五年後にすぎず、同じ契◎盟が名

を連ねていて当然である。以上のように確かな証拠が見出せるので、光明院

の板碑の作成年代は応永十三年であったことが確認される。

法華経読訥塔の一結衆

杉本林志がこの板碑を調査したときには年号の

部分がもはや欠けていたとみえて「狭山之栞」

は紀年を誤っているが、上に掲げた銘文のように、今は欠損して見られなくなった人名をも多数採録しているのは林

志の功績の一つである。林志のころからのち、さらに欠損が甚しくなったのは、これが数十年間橋に用いられていた

ためらしく、それを引上げて回田小学校の校庭になっていた光明院境内に再び建てたのは大正四年(一九一五)のこと

であった(「東村山村名勝史蹟誌」)。大正十年(一九二一)ごろこの板碑を実見した高橋源一郎氏も「村民が橋などに

架けたのを近頃持帰ったものだといふ。」とし、「著者の見た時は、此石は幾つにも欠け損じて上半分と下半分の其

又半分とが残って居るのみであった」と記しており(「武蔵野歴史地理」)、すでに現在とほぼ同じ状態になっている

ことがわかる。

現在この板碑には七八名の一結衆の人名が残っているが、このほか「狭山之栞」には三三名が記されていて、合計

一一一名におよぶ。しかも林志の頃でも上片の上端、下片の左端などが欠損していたことがわかり、完形のときはさ

らに二十数名ほどの人名が刻まれていたと考えられるので銘文の中央にある「読妙経一百三十六部」という経文の部

数は、各人一部ずつに当るとみてよさそうである。一結衆というのは、結縁衆とも結衆とも称し、仏道について志を

同じくして縁を結んだ人々を指し、武蔵国では鎌倉時代にも次のような例が見出される(「武蔵史料銘記集」)。

「結縁衆」建長六年(一二五四)埼玉県比企郡滑川村泉福寺阿弥陀如来像胎内銘。

「毎月廿四日結衆」文永八年(一二七一)同県北埼玉郡騎西町竜興寺板碑。

「一結念仏衆」正中三年(一三二六)同県東松山市石橋青鳥館趾板碑。

このように、浄土信仰が民衆に弘まるにつれて、同信の人々の間に連帯意識が強まり、後世の講中に似た一結衆を

組織して後生菩提を念じ、協力して阿弥陀像や供養塔を造立するようになった。この一結衆の組織は、前掲の明徳二

年の宝篋印塔にも見られるように、南北朝から室町時代にかけてますます盛んになった。また、例えば貞和二年(一

三四六)の東松山市神戸妙昌寺の日蓮聖人六十五年忌板碑に「一結衆廿六人敬白」とあるように(同上)法華宗の信

徒の間にもやはり一結衆が形成された。

光明院の法華経読誦塔は、一五世紀初頭の応永年間、東村山市域において実に百数十名という多数の一結衆が、法

華経の功徳にあずかる目的で結集し、住民の間にいかにも活発な仏教信仰が行渡っていたことを示している。この一

結衆の大部分は法号で記されているが、千代・乙楠という俗名もみえている。江戸中期宝暦十二年(一七六二)の廻

田村は戸数七〇軒、人口三〇五人、うち男子一六一人、女子一四〇人であり(「東村山市史料集」(1)所収宝暦十二年廻

り田村村鑑帳)、江戸末期文政年間には戸数一二〇軒といわれるが(「新編武蔵風土記稿」)、武蔵野の開発が進んでい

なかった室町時代には、集落の規模はこれよりも大分小さかったに違いない。そういう時代に法華経帰依の一結衆が

百数十名に達しているのはこの信仰集団が付近数ケ村にわたる組織であったことを物語っているといえよう。

熊野神社境内出土の鰐口(東村山市市(旧)p343

久米川町五丁目熊野神社境内東側の同社別当泉学院趾からは、明治三十一年(一八九

八)境内に浅間塚を築くため付近の土を採取した際に、応永三十二年(一四二五)在

銘の青銅製鰐口と、青銅製水鳥形香櫨各一個が出土した。現在は泉学院住持の後商である所沢市の山田ツル氏がこれ

を所蔵している。熊野神社の境内からは昭和四十年(一九六五)境内整備の際に文保二年(=二一八)在銘の板碑の

断片(但し欠損のため月日等は不明。整理番号2)が発見されており、久米川宿に接していたと思われるこの場所に

は、鎌倉時代以来住民の活動が窺われるのは当然であるが、熊野神社の勧請は、第二節に述べたように、熊野信仰の

普及に伴うものと推測される。