①駄賃と養蚕、機織り

村明細には、村人が行っていた独特の渡世が書かれています。

清水村

「当村は古来より極めて困窮之村方で

・それぞれに持山並びに畔木(あぜぎ)等を伐って、炭や薪にして、馬で運んだり、河岸に出し、

・或は八王子、五日市、青梅、飯能等へ行って、炭薪を買入れ、馬で江戸表へ運んで、

・御屋敷様方へ納入します

・そこで得た「駄賃」で御年貢を納めています

・この馬で運ぶ方法は、夜の四ッ時(午後10時)に出発し、次の夜の五ッ時(午後8時)前後に帰宅し ます、

・女は農業の間に木綿縞を織出し、養蚕を営んでいます、

・誠に難渋之村方に御座候」

中藤村

「農業の間、男は江戸へ墨を附出し、馬を持たない者は縄靴(なわぐつ)、わらじなどを「渡世(とせい)」として稼ぎ、女は蚕を飼い絹青梅縞・木綿縞を織って稼ぎとしています」

と伝えます。農業では年貢が納められないので、男は駄賃稼(だちんかせぎ)ぎ、女は養蚕、機織りをしていることを訴えています。清水村の場合の前後の「極困窮」「誠難渋」は当時の村が常に使う言葉で、ある程度割引が必要です。士農工商の身分秩序、米本位制度が保たれていた社会で、農業専従の位置に置かれた農民が、「駄賃稼ぎ」「養蚕」「機織り」という珍手で現金稼ぎを生み出した逞しさの裏返しであったかも知れません。

大和町史p237

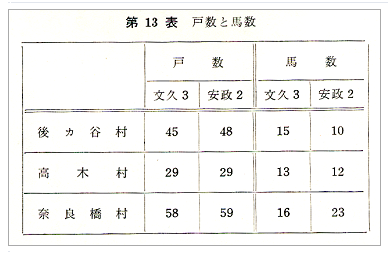

牛の記録が見られない中で、馬の数は表の通り文久3年(1863)後ヶ谷村では33%、田のない高木村では45%、奈良橋村では27%と、多くの農民が馬持ちでありました。耕作に使われた記録がありませんから、いずれも駄賃稼ぎに働いたものと考えられます。

村の諸処に祀られた馬頭観音像は観音信仰と共に、おれらの馬の息災、道中の安全に深い祈りが捧げられたのでしょう。

自給自足を原則とする江戸時代の農村では、

農業収穫-(年貢+夫食(自家食料)=自由処分(購買)

が普通でした。ところが、江戸に近い狭山丘陵周辺の畑作地帯は年貢が金納である上、江戸近郊であったことから早くから江戸の商品・貨幣経済の影響を受けました。ここで起こったのが、これから紹介する独特の農間稼ぎでした。

薪炭の需要

駄賃稼ぎの背景には江戸市中における薪炭需要の高まりがありました。江戸の人口は、東京都の調査によると、享保6年(1721)に100万人を超し、以後、微増で、天保14年(1843)には114万人に達していたとします。

この人々の日常生活に、欠かせない燃料源が薪炭でした。利根川舟運を利用し、遠くは下野(栃木)・常陸(茨城)などから、陸路では甲斐(山梨)・信濃(長野)から運ばれています。そして、江戸近郊地の多摩も貴重な提供地でした。狭山丘陵でも炭焼竃がつくられました。清水村の「持山並びに畔木等を伐って、炭や薪にして・・・」はこの竃が使われました。しかし、さらに基本的なことはこの時代に立木の相対売買が認められていたことでした。

立木の相対売買

文化10年(1813)、中藤村の名主市郎右衛門が廻り田村の九兵衛が立木を売り渡したとき係わった文書が残されています。

立木売渡し申す証文の事

一 居屋敷付まえの内、けや木・杉・雑木残らず売渡し申す所実正に御座候

代金四両也、

右は拠(よんどころ)無く要用の儀に付き書面の上木売渡し、代金只今たしかに受取り申す所実正也、然る上は御伐取りの儀は貴殿御勝手次第、来たる二月まで御伐とりなさる可く候、此木御払いなされ候節、土場・道橋等差し障り毛頭御座無く候、万一差し構え申し候者御座候はば、私ども引請け貴殿へ少しも御苦労掛け申すまじく候、後日の為、立木売渡し証文仍って件(くだん)の如し

文化十酉年九月

廻り田村立木売渡し人 九兵衛

同所 証人 角左衛門

(後筆)「右、金四両也、相済み申し候、利足共

戌六月廿九日」

市郎右衛門殿 (乙幡泉家文書一三八三三)