高札の書き換え

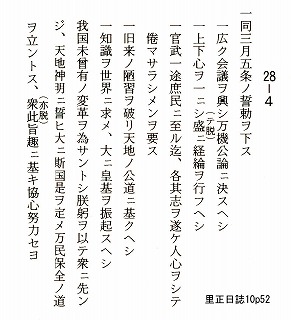

ご一新で、新しい時代に入りました。東大和の村々にも、新政府軍の動向が伝えられ、旧幕臣の帰国や浪人などの往来があり、厳しい空気が生まれていました。そのような中で、早速、「五箇条の御誓文」(慶応4・1863年3月14日発布)が伝えられたようで、蔵敷村の名主・内野杢左衛門は、次のように書き留めています(『里正日誌』10p52)。

内野杢左衛門が書き留めた「五箇条の御誓文」(『里正日誌』10p52)

クリックで大

高札の書き換え

同じ慶応4年(1868)8月8日です。元佐賀藩士・古河定雄(一平)が武蔵国知県事になりました。8月28日、古河の部下から支配地に、次の通知が届けられました。

「高札を、あたらしい文面に書き替えて立てさせることになるから、在来の分を除去し、新規に板証を選び、一カ村に五枚ずつ大小を準備し、削りあげたものを泊り宿へ差出すよう準備せよ。・・・」(『府中市史』下p32)

東大和市域では、芋窪村、高木村、清水村の旗本領が古河定雄の管轄地(他は江川太郎左衛門)でした。ここにも、この通知は届けられたでしょうが残されていません。

しかし、江川太郎左衛門の管轄下にあった蔵敷村の名主・杢左衛門が、幸いにも、その後の経過を記録されました。

慶応4年(1868)は9月8日に明治と改元されましたので、ピッカピカの明治元年(1868)11月3日です。

書換願

明治元年(1868)11月3日、蔵敷村の名主・内野杢左衛門が新しい高札の書き換えを願い出ました。

「辰(明治元年)十一月六日御高札の墨入れ願

恐れ多いことですが、書き付けをもって願い上げます

武州多摩郡蔵敷村の惣代名主杢左衛門が申し上げます、このたび、王政御一新の御布告の趣をありがたくお受けし、御制札の書き替えをお願い致したく、新板三枚を添えてお願い申し上げます

何卒、御慈悲を以て御墨入れをして下されますようお願いいたします、以上

当御支配所 武州多摩郡蔵敷村 役人惣代 名主杢左衛門

明治元年辰十一月三日

韮山県 御役所」

です。(『里正日誌』10p167)

新しい高札

この願い出に対して、明治元年(1868)12月19日、新高札に墨入れが行われ、村に届きました。従前高札場に掲げられていた4枚を取り去り、新しく3枚を掲げました。次の文面が書かれていました。

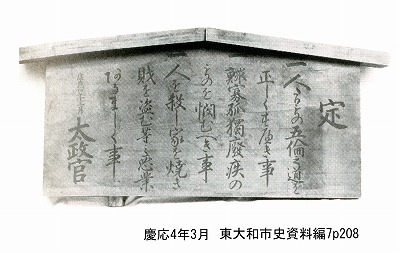

1枚目

定

一 人たるもの五倫の道を正しくすへき事

一 鰥寡孤独廃疾のものを憫むへき事

一 人を殺し家を焼き財を盗む等の悪業あるましく事

「人間は五倫の道を正しくせねばならぬ」

「身よりのない者や病人をあわれむこと」

「殺人・放火・盗賊のような悪業をしてはいけない」

鰥寡(かんか)=「鰥」61歳以上の妻を亡くした夫、「寡」50歳以上の未亡人

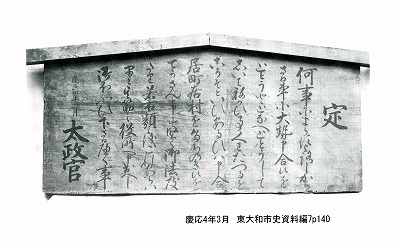

2枚目

定

何事によらすよろしからさる事に大勢申合候を徒

党と唱ひ、ととうして志立てねかへ事企たつる

を強訴といひ、或は申合居村居町をたちのき候を

てうさんと申す、堅く御発度たり、若右類之儀こ

れあらは早々其筋の役所へ申出べし、御ほうひ下

さるへく事

「何事によらず徒党、強訴、逃散は厳禁、このよう

なことがあれば早々その筋の役所へ申し出でよ、ご褒美を下さる」

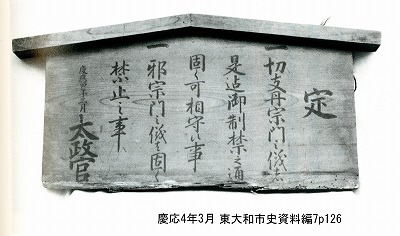

3枚目

定

一 邪宗門之儀ハ是迄御制禁之通堅く可相守事

一 切支丹宗門之儀ハかたく停止之事

「邪宗門はこれまでのとおり禁制」

「切支丹宗門はかたく停止」

の3枚でした。内野杢左衛門が書き写した「広く会議をおこし」でも、「知識を世界に広め」でもありませんでした。杢左衛門は思わず、「ため息をついた」と子孫の方からお聞きしました。

掲示板に

さすがに時流に合わず、特に3枚目は批判もあり、これらの高札は明治6年(1873)2月24日、取り除かれました。杢左衛門さんは、「杢翁記録」に次のように記しています。

「明治六年二月廿四日、従来の高札は一般熟知の事なので、今後、取り除き、いろいろな布告が出されるたびに、人民へ熟知のため、およそ三十日の間掲示せよ、と太政官より達せられた。そこで、これまでの高札は撤去し、掲示場と改称した。」(意訳 大和町史研究6p68)とあります。

撤去の理由が、皆が詳しく知っていることだから、とは、さすがに内野さんも呆れたことでしょう。この時をもって、高札場は掲示場になり、現在は東京都の文化財として旧跡の指定を受けて保存されています。

高札が書き換えられている最中、明治元年(1868)11月17日、東大和市域の村々は、ますます過重となる助郷に駆り出されました。特に江戸時代にはなくて、明治になって新しく課された中山道・蕨宿に関する助郷の免除運動に精力を取られていました。新高札を目にした村人達の冷めた眼差しが浮かぶようです。

蔵敷高札場 クリックで大

ここに掲げられた高札の一部が東大和市郷土博物館に保管され、展示されています。

東大和市デジタルアーカイブとブログの関連テストのため引用資料に○○がつけてあります。方針が決まるまでご了承くださるようお願いいたします。

(2019.03.07.記 文責・安島喜一)

太政官より「従来高札向き義は一般熟知のことにつき向後取り除き・・・」との通知を受け、高札場は「掲示に代用す」として掲示場になりました。

つまり、慶応4年(1868)3月15日、新政府が示した五傍の掲示の3枚が、約10ヶ月後に東大和市の村々に掲示されたことになります。激動期、身を張って事態に備え対処してきた村長達にとって、表面上は慇懃な言葉遣いで願い出ていますが、内心では抵抗もあり、急ぐことではなかったのかも知れません。

内容は、ありませんでした。

覚札

書き換えられた高札は上記の通りですが、五傍の掲示には、高札と共に「覚札」がありました。「定三札の後へ当分掲示いたし置くべく」とありますので、本来ならば上に紹介した三枚と一緒に掲示されたのでしょうが、実態はわかりません。文面は里正日誌に、五傍の掲示のさい紹介した同じ文面で資料として残されています。

これらの高札は明治6年(1873)2月24日、太政官より「従来高札向き義は一般熟知のことにつき向後取り除き・・・」との通知を受け、取り除かれました。高札場は「掲示に代用す」として掲示場になりました。

五ヵ条の御誓文

参考までに、慶応4年(1868)3月14日、天皇が天神地祇に誓い、公卿や諸侯などに示した明治政府の基本方針である五ヵ条の御誓文は、蔵敷村名主の内野杢左衛門が次のように記録しています。

高札が書き換えられている最中、明治元年(1868)11月17日、東大和市域の村々は、ますます過重となる助郷、特に江戸時代にはなく、明治になって新しく課された中山道の蕨宿に関する助郷の免除運動に精力を取られるのでした。

明治初年、村の高札も書き替えられ、村人の前に掲示されました。しかし、そこには、

「エエ・・・?!」

のどよめきが想像されます。